(1830-1905)

Des prédispositions

Des prédispositions

Louise naît en Haute-Marne, dans le château de Vroncourt, d'une relation hors mariage entre Marianne Michel, une servante, et le châtelain Etienne-Charles Demahis ou plus probablement de son fils, Laurent. Dans ses mémoires, elle décrit une enfance heureuse et beaucoup plus libre que celles des autres enfants de cette époque. Les Demahis, qu'elle appelle ses grands parents, l'élèvent avec tendresse dans un climat d'ouverture et de tolérance. Avec son grand père, elle découvre la poésie, apprend Voltaire, Rousseau et les lumières. Sa grand mère lui enseigne le chant et le piano. Très tôt, elle manifeste une nature altruiste. Elle semble vouloir soulager les misères humaines et animales. Elle distribue aux pauvres l'argent que lui donne son grand père ou qu'elle lui prend à son insu.

Louise

élabore

une méthode d'enseignement originale

Elle décline 2 demandes en mariage et part, sans le sou, à Chaumont en 1850, à la mort de ses grands parents. Elle entreprend des études. L’école normale n'étant réservée qu'aux hommes, elle s’inscrit à un cours particulier. Elle obtient le Brevet de Capacité en 1852, lui permettant de devenir sous-maîtresse (institutrice).

Elle refuse un poste dans une école communale. Républicaine, elle ne veut pas prêter serment à l'Empire. Elle juge, également, l'enseignement trop élitiste, « (...) Les sources vives où l’on eut voulu se désaltérer ne sont pas pour ceux qui ont à lutter pour l’existence ». Elle décide de créer une école libre en 1853 à Audeloncourt, puis une autre en 1855 à Millières (Haute-Marne). Elle développe une pédagogie originale basée sur des pratiques de terrain : sorties et observation de la nature, documentation, expériences… du concret plutôt que des « savoirs savants ». Dans son école, on trouve des animaux, une herboristerie, un petit musée géologique, un terrarium et un jardin. Elle enseigne dans un esprit républicain. Au chant en l’honneur de l’Empereur, elle préfère apprendre à ses élèves la Marseillaise. Ces méthodes, peu orthodoxes lui valent des réprimandes des autorités. A la même époque, elle se fait également remarquer par la publication, dans un journal local, d'un feuilleton, dans lequel elle compare Napoléon III à l’empereur Domitien, un tyran romain qui finira assassiné. Enfin, elle entretient des liens avec l'ennemi juré de Bonaparte, Victor Hugo, à qui elle adresse des poèmes.

En 1956, à 26 ans, elle décide de s'installer à Paris. Elle y part sans un sou.

Paris,

Louise nourrit son esprit et développe une école

nouvelle

Elle va, dès lors continuer sa tâche au sein de l'institution privée d'une certaine Dame Voilier, avec qui elle va entretenir des liens quasi filiaux. Avide d'apprendre, elle suit des cours dans une sorte d'université populaire. Elle s'interroge sur la prostitution, la maladie mentale ou la délinquance. Elle vit dans une ambiance de bohème.

En 1865, sa mère la rejoint à Paris. Elle a vendu les quelques terres, dont elle avait hérité des Demahis, et lui octroie une somme d'argent qui permet à Louise d'ouvrir sa propre école à Montmartre. Elle continue d'enseigner avec une pédagogie originale. Elle veut effacer les différences de sexe dans l'instruction. Son école connaît un vif succès et doit s’agrandir. Elle en ouvre une nouvelle, rue Oudot. Elle dirige bientôt un établissement de 200 élèves, dix institutrices et du personnel, avec même une crèche pour les tout-petits. Ses élèves l’appellent petite maman Louise. Elle donne aussi des cours du soir gratuits d’alphabétisation pour les adultes.

A cette époque, Louise Michel déborde d'activité. Elle écrit beaucoup (littérature et poésie) et continue sa correspondance avec Victor Hugo. Elle étudie la physique, la chimie, le droit et surtout l’histoire, dans des cours, où elle croise l’avant-garde républicaine. Dans ce contexte sa pensée se construit : L'humanité n'en est qu'à l'enfance et elle va évoluer. Elle est persuadée que les femmes ont un rôle moteur à jouer.

Un rapport de police date l'entrée de Louise Michel dans l'action politique aux premiers jours de 1869. Elle est farouchement contre l'Empire, devient anticléricale. Elle collabore à des journaux d'opposition. Elle assiste à des réunions politiques où elle rencontre des futurs communards Vallès, Varlin, Rigault, Eudes, Théophile ferré, dont elle va tomber passionnément amoureuse et devenir très amie avec sa soeur Marie. Elle devient secrétaire de la Société démocratique de moralisation, dont le but est d'aider les ouvrières à vivre par le travail et de lutter contre la prostitution. Elle noue des relations avec l'avant-garde féminine et féministe de la Commune, Nathalie Lemel, Paule Minck. Elle donne des conférences sur le travail des femmes et l’instruction féminine. Politiquement, elle devient socialiste et Blanquiste. La guerre, le retour de la République, le siège de Paris, vont transformer Louise l’insoumise et rebelle en Louise la révolutionnaire, la vierge rouge.

Le 10 janvier 1870, elle est dans le rassemblement qui manque de tourner à l'insurrection, avec100 000 à 200 000 parisiens, pour les funérailles de Victor Noir, journaliste assassiné par un Bonaparte.

La guerre avec la Prusse éclate en juillet. La succession de défaites entraîne la chute de l'empire et la proclamation de la république en septembre. A l'automne, Paris est assiégé par les troupes allemandes et s'apprête à traverser un hiver très rigoureux, refusant d'abdiquer face à l'ennemi. La ville s'organise.

Louise Michel, toujours dévouée aux autres et ce qui émane de son école, la rende très populaire dans son quartier. En novembre, elle est élue présidente du Comité de vigilance du XVIIIe arrondissement.

L'hiver est rigoureux. Paris souffre de faim et de froid.

Louise Michel se démène pour faire vivre son école et nourrir convenablement ses élèves. Elle sollicite de l'aide à Clémenceau, jeune maire du XVIIIe. Une amitié va se nouer entre les deux personnages, au- delà de leurs divergences politiques.

Elle continue, en outre, ses activités politiques, fréquentant et prenant part aux débats dans les clubs, notammant le club de la Patrie en danger. Elle participe à des manifestations. Elle est arrêtée pour la première fois en décembre. Le 22 janvier 1871, lors d'une manifestation contre la capitulation annoncée, Louise Michel, en habit de garde national, fait le coup de feu place de l’Hôtel-de-Ville.

Louise, figure de proue de la Commune de Paris

Le 26 janvier l'armistice est signé. Le 18 mars, Thiers, chef de l'exécutif, envoie l'armée pour récupérer les canons entreposés sur la butte Montmartre. Les Parisiens les ont payés eux-mêmes et refusent qu'on les leur enlève. C'est l'insurrection. La population fraternise avec les militaires. La garde nationale prend l'Hôtel de Ville. Le gouvernement fuit sur Versailles. La Commune est proclamée. Louise Michel va en être l'une des plus ardentes activistes.

Dès le premier jour, elle est aux premières loges. Elle mobilise Montmartre. Elle monte, la carabine sous le manteau, à l'assaut de la Butte, avec les membres du Comité de Vigilance. Elle fait partie de l’aile révolutionnaire la plus radicale. L'Hôtel de Ville aux mains de la Garde Nationale, elle se prononce pour poursuivre l’offensive sur Versailles et porter le coup de grâce au gouvernement Thiers qui n’a, alors, que peu de troupes pour riposter. La décision, qui l'emporte, n'ira pas dans ce sens. Plus tard, elle se portera même volontaire pour aller seule à Versailles tuer Adolphe Thiers.

Durant les 70 jours de la Commune, Louise est sur tous les fronts, se dépensant sans compter.

Propagandiste infatigable, elle répand l'esprit de la Commune. Conférencière, elle anime le Club de la Révolution dont elle préside souvent les séances.

Elle n'abandonne pas l'école pour autant. Elle est en relation avec les gens et les organes de la Commune liés à l'enseignement. Elle propose une méthode d’éducation nouvelle, vivante et populaire, fondée sur « la réunion le plus possible de choses élémentaires avec le moins de mots possible ». Elle signe une pétition pour la mise en place d’écoles professionnelles pour jeunes filles, ainsi que des orphelinats laïques à la place des établissements religieux.

Elle est aussi ambulancière et surtout soldat de la Garde Nationale dans le 61e bataillon. Elle est reconnue pour sa détermination et son courage. Du 03 avril jusqu'à la semaine sanglante, elle dit n'avoir quitter le combat que 2 fois et « pendant de courtes heures ». On la retrouve sur diverses barricades Neuilly, Clamart, Issy. La lutte se termine, pour elle, à Clignancourt. Elle n'est plus qu'avec quelques combattants à tenir une barricade, Elle réussit à s'échapper, mais se livre ensuite pour libérer sa mère arrêtée à sa place et menacée d'être exécutée. Elle est incarcérée à la prison de Satory. Elle a 41 ans.

Louise,

arrêtée et jugée

Au début, elle manque plusieurs fois d'être fusillée. Elle subit différents interrogatoires et fait la ronde des prisons, Satory, Versailles, Arras. Son ami-amour,Théophile Ferré est fusillé. Elle passe en jugement devant le 6e Conseil de guerre, le 16 décembre 1871. Elle refuse d'être défendue. Elle assume son rôle dans la Commune, revendique son engagement révolutionnaire.

|

-

« J'appartiens tout

entière à la révolution sociale, et je

déclare accepter la

responsabilité de mes actes. » - « (...) Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi ! Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance, et je dénoncerai à la vengeance de mes frères les assassins de la commission des grâces... » Le Président : Je ne puis vous laisser la parole, si vous continuez sur ce ton ! Louise Michel : J'ai fini ! Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi ! |

Elle est condamnée à la déportation à vie, en Nouvelle-Calédonie. Elle reste 2 ans dans les géôles françaises, côtoyant d'autres communards, avant d'embarquer sur le Virginie, le 28 août 1873, à destination de Nouméa. Sur le bateau, elle est avec Nathalie Lemel et rencontre Henri Rochefort, le célèbre polémiste.

Louise

en Kanaky

Arrivée, en Nouvelle-Calédonie, avec sa compagne Nathalie Lemel, elle refuse tout traitement de faveur, du fait qu'elle soit une femme. Elle va partager sa cabane, avec cette dernière. Elle va vivre cet exil, de manière positive, à travers l'écriture sous toute ses formes (Les contes canaques ), s'intéressant à la faune et la flore, menant des expériences scientifiques, faisant de la broderie.

En mai 1875, avec les autres femmes, elle est transférée dans la Baie de l'Ouest. Elle découvre la culture kanake aux côtés de Daoumi, mélanésien travaillant dans l'enceinte fortifiée. Elle apprend la langue, les chants, les légendes, les rites et consigne tout dans ses carnets. En retour, elle leur apprend à lire et à écrire le français et leur donne même des cours de musique. Elle met au point une nouvelle méthode de lecture et d’écriture à l’aide de lettres mobiles.

Elle est l'une des rares, parmi les communards, à soutenir la révolte kanake en 1878, certains déportés prenant même part à la répression. Pour stopper l'insurrection, les forces coloniales mettent le feu à la forêt entraînant la mort de nombreux Kanaks.

Louise aurait fait parvenir au chef de la rébellion, Ataï, un morceau de son écharpe rouge de la Commune.

En 1879, sa peine est commuée en déportation simple. Elle peut s'installer à Nouméa et reprendre l'enseignement, auprès des enfants de déportés. Le maire, Simon, qui l'apprécie, lui confie les cours de dessin et de musique à l’école normale de filles.

Durant ce séjour, elle noue aussi des relations avec des insurgés algériens, déportés, eux aussi.

En juillet 1880, une loi d'amnistie est votée en faveur des déportés communards au terme d'une longue campagne, à laquelle avaient participé notamment Clémenceau et Victor Hugo. Ils peuvent revenir en métropole.

Louise est de retour à Paris, gare Saint Lazare, le 09 novembre 1880. Elle y est attendue par une foule nombreuse qui lui réserve un accueil triomphal.

Retour

de Louise

Louise,

la conscience anarchiste

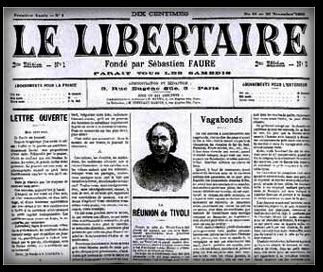

- « Je suis devenue anarchiste quand nous avons été envoyés en Nouvelle-Calédonie », déclare louise au journal Le Libertaire en 1996. Avant son départ, elle a été éprouvé par la mort de celui, pour qui elle ressent une véritable passion amoureuse, Théophile Ferré, fusillé le 28 novembre 1871. Elle choisit, d'ailleurs, pour cette raison de ne plus que s'habiller en noir. Enfin, il semble que ce soit durant son exil au contact de Nathalie Lemel, qu'elle se détermine définitivement comme anarchiste. De toute façon, Louise n'est elle pas anarchiste, depuis l'début ?

Elle va être surveillée constamment, jusqu'à ses derniers jours et tombera régulièrement sous le coup de diverses condamnations.

En janvier 1882, elle fait un séjour de 15 jours en prison pour outrage à agents lors d'une manifestation pour l'anniversaire de la mort de Blanqui.

En juin 1883, à Paris, avec Émile Pouget, elle conduit une manifestation de chômeurs, drapeau noir en avant, qui se termine par le pillage de quelques boulangeries et en affrontement avec les forces de l'ordre. Louise parvient à s'échapper, mais se rend deux semaines plus tard aux autorités. En juin, elle passe devant la cour d'assise, dont elle se sert, encore de tribune. Elle est condamnée à 6 ans de réclusion. Elle peut sortir deux fois, en décembre 1884 et janvier 1885, pour se rendre au chevet de sa mère mourante.

Louise Michel est libérée le 14 janvier 1886, grâce aux interventions de Clemenceau et de Rochefort, entre autres. Émile Pouget reste enfermé. Elle repart sans attendre dans ses tournées oratoires. Elle soutient la grève des mineurs de Decazeville, en Aveyron. Lors d'un meeting avec Jules Guesde, Paul Lafargue et Susini, elle prononce un discours en faveur de ceux, d'entre eux, qui allaient être jugés pour le meurtre de l'ingénieur Watrin. Elle est condamnée à 4 mois de prison, avec ses acolytes, en août, pour incitation au meurtre. Eux feront appel et seront libérés en septembre, mais pas Louise, qui ne les suit pas. Elle obtient une remise de peine en novembre.

Attentat

contre Louise

|

En janvier 1887,

elle se prononce contre la peine de mort frappant un

compagnon Clément Duval. Le 22 janvier 1888 lors d'une conférence au Havre, un dénommé Pierre Lucas lui tire dessus (Image gauche). Louise n'est que blessée. et refuse de porter plainte. Elle témoignera même en sa faveur. Elle commence à cette époque, une active propagande en faveur de la grève générale, qu'elle va mener pendant 2 ans. Elle est arrêtée et incarcérée, après de violentes manifestations, le 30 avril 1890 à Vienne. Pour changer d'air, elle part s'installer à Londres en juillet avec son amie Charlotte Vauvelle, qui l'accompagne pendant ses dernières années. Elle y reste 5 ans, faisant de brefs retours en France. En 1892, elle y gère une école, fondée par le Groupe libertaire de langue française, dans laquelle, on veut développer une pédagogie non autoritaire, (liberté de parole, autorité partagée, autodiscipline). A Londres, elle reste sous l'oeil constant de la police. |

Elle rentre en France en 1895 et fonde avec Sébastien Faure, le journal : Le Libertaire. Louise reprend ses activités d'institutrice, donne gratuitement des cours de français, et continue, inlassablement, en parallèle ses conférences et tournées. Elle alterne avec des séjours à Londres, où elle assiste en 1896 au congrès international socialiste des travailleurs et des chambres syndicales ouvrières qui consomment la rupture entre les anarchistes et les socialistes. Pour Louise, le marxisme s'apparente à une religion d'état. Elle est arrêtée puis expulsée de Belgique en 1897.

Frappée par une pneumonie, depuis 3 ans, Louise meurt le 9 janvier 1905 à Marseille, alors qu'elle est en tournée dans le sud. On apprend dans Le Petit marseillais qu'elle fut sous l'oeil de la police, jusqu'au bout. Des agents de police surveillaient l’hôtel, stationnant même dans l'escalier et jusque devant la porte de sa chambre ! Son enterrement le 21 janvier 1905 est accompagné par un immense cortège.

Ajoutons, que pendant ces 25 années, elle ne va pas cesser d'écrire, poèmes, contes, romans populaires et études sur la pédagogie. C'est à cette époque qu'elle rédige ses Mémoires (1886) et La Commune, histoire et souvenir (1898).

Louise fut aussi introduite dans la franc-maçonnerie, un an avant sa mort et s’est affiliée à la Loge du droit humain.

Louise,

la louve rouge

Si son activisme a pris le dessus sur sa plume au regard de l'histoire, il n'en demeure pas moins que, la vierge rouge s'est beaucoup répandue dans l'écriture. Artiste, elle a composé de nombreux poèmes, dont une partie a été perdue, des chansons, elle aurait même fait un opéra. Elle a rédigé quelques romans, des contes et légendes, ses mémoires, l'histoire de la Commune. Chercheuse, elle a consigné ses découvertes scientifiques et géologiques, sur des cahiers. Propagandiste, elle a collaboré à de nombreux journaux. Enfin, ses nombreuses correspondances, avec Hugo, Ferré, ont été aussi, pour elle un terrain d'expression.

Institutrice, elle voit dans l'accès aux connaissances, le fruit de l'émancipation de l'humanité. Elle conteste l'enseignement traditionnel et s'attache à mettre en oeuvre, dans ses établissements, une pédagogie nouvelle, plus concrète. Elle se place, ainsi, à l'avant-garde de ce que l'on va appeler les méthodes actives. Elle veut répandre l'instruction chez ceux qui en sont exclus, en leur proposant une méthode adaptée et en donnant des cours du soir gratuits aux ouvrières.

Il est à noter que Louise signait ses poèmes Enjolras, qui est aussi le nom d'un personnage, étudiant républicain, intègre et révolutionnaire, que l'on retrouve dans Les misérables de Victor Hugo. Qui s'est inspiré de l'autre ? Hugo lui rendit, par ailleurs, hommage, à travers un poème, Viro major (Plus grande qu'un homme), qu'il écrivit après son procès, en 1871. Verlaine lui dédia Ballade en l'honneur de Louise Michel. Elle était très appréciée, on l'appelait la Bonne Louise. Elle eut de grandes amitiés féminines, Marie Ferré, Charlotte Vauvelle ou masculines, Hugo, l'ami de toujours, Théophile Ferré, Cléménceau.

Louise aimait la vie, sous toutes ses formes. Elle s'intéressa à la botanique, aux animaux, il y avait plein de chats dans son appartement à Paris. Elle voulait porter secours au monde. Elle n'avait pas de préjugés. Esprit ouvert et avide de savoir, elle partit à la rencontre des Kanaks, en Nouvelle Calédonie, alors même que la plupart de ses compagnons de déportation n'avaient que mépris envers eux et lui déconseillaient d'y aller. Elle rentrera en conflit, avec eux sur le sujet.

Louise n'a pas cessé d'enrichir son esprit et a évolué peu à peu vers l'anarchie. En réalité ne l'a t'elle pas toujours été ? Elle a toujours vécu comme tel, sans dieu ni maître, n'obéissant qu'à sa propre conscience et son coeur. Mais son anarchisme ne l'enferme pas dans un dogme, bien au contraire, elle donne tout son sens à ce terme. Elle reste ouverte et agit avec tous, peu importe, tant qu'il s'agit de transformer le monde. Ainsi mène t'elle des conférences avec Guesdes, plutôt d'obédience marxiste.

Durant la Commune, la presse bourgeoise, l'avait surnommée la louve rouge. Louise était bien une louve, libre et indépendante, noire comme la couleur de l'anarchie, rouge comme celle de la révolution sociale. Son intégrité, son courage, son altruisme, sa clairvoyance et sa générosité, nous offrent une belle leçon d'humanité.

3

Introduction

Olympe

de Gouges

Louise

Michel

Femmes

de la Commune :

• Jenny

d'Héricourt

•

Nathalie

Lemel

•

Anna Jaclard

•

Paule Mink

•

Marguerite Tinayre

•

André

Léo

•

Elisabeth Dmitrieff

•

Victorine Brocher

•

Autres

Simone

de Beauvoir

Ecoute en ligne :

Louise Michel

sur 2000 ans d'histoire

(France Inter 04/03/2010)

La Commune de Paris

Louise Michel raconte

la journée 18 mars

à Montmartre

Peintures de

Girardet :

Arrestation de

Louise Michel

Louise Michel

au camp de Satory

Procès :

Louise prend la parole

Louise à la rencontre

des kanaks 1

Louise à la rencontre

des kanaks 2

Bibliographie

-Le claque-dents

-Fleurs et ronces

(poésies)

-Lueurs dans l'ombre.

Plus d'idiots,

plus de fous.

L'âme intelligente.

L'idée libre.

L'esprit lucide

de la terre à Dieu...

(1861)

-Le livre du jour de l'an : historiettes, contes et légendes pour les enfants (1872)

-Le Gars Yvon

(légende bretonne, 1882)

-Ligue internationale des femmes révolutionnaires, Appel à une réunion.

Signé : Louise Michel, (Paris, 1882)

-La Misère

(par Jean Guêtré

1ere partie

et Louise Michel,

2e partie 1882)

-Les Méprises

(grand roman de mœurs parisiennes, par Louise Michel et Jean Guêtré, 1882)

-La Fille du peuple

(L. Michel et A. Grippa, 1883)

-Manifeste et proclamation de Louise Michel aux citoyennes de Paris.

Signé Louise Maboul

(Paris, 1883)

-Défense de Louise Michel (1883)

-Le Bâtard impérial

(L. Michel et J. Winter, 1883)

-Contes et légendes

(1884)

-Les Microbes humains (1886)

Mémoires

(1886)

-L'Ère nouvelle, pensée dernière, souvenirs de Calédonie

(chant des captifs)

(1887)

-Les Crimes de l'époque, (nouvelles inédites 1888)

-Lectures encyclopédiques par cycles attractifs

(1888)

-Le Monde nouveau

(1888)

-À travers la vie, poésies (1894)

-La Commune

(1898)

Oeuvres posthumes

-Vol I Avant la Commune

(1905)

-Les Paysans

(Louise Michel et Émile Gautier. Incomplet)

-Prise de possession

(1890)

-Le Rêve

(dans un ouvrage de Constant Martin)

(1898)

-Je vous écris de ma nuit, correspondance générale (1850-1904)

Louise Michel

On the Web

Enjolras

(Site sur louise)

Les cahiers de Louise

(Revue de critique indépendante)

-----------------------------

Textes et poèmes

de Louise

(Le chant des captifs)

Extraits des mémoires

de Louise

Louise Michel à travers

ses archives

-----------------------------

Louise Michel

et Victor Hugo 1

Louise Michel

et Victor Hugo 2

Poésie

Verlaine

Victor Hugo

Louise Michel

-----------------------------

Centenaire de la mort

de Louise Michel : hommage

à une femme

d’exception

(Fichier pdf )

Louise nous dit :