| Porte | ENTREE | AnarkaiA | Point of view | Index Commune | Mise

à jour : 01/09/2009 |

|

|

|

|

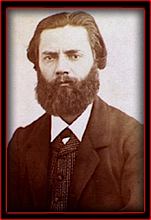

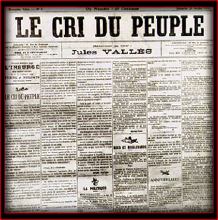

Jules Vallès est le célèbre auteur de la fameuse trilogie romanesque mais relativement autobiographique de Jacques Vingtras, L'enfant, Le bachelier et L'Insurgé. Une enfance malheureuse, prise entre un père instituteur rigide et une mère marâtre, conduit Jacques à se mettre en marge puis à embrasser la cause de la révolution sociale, qu'il vit pleinement durant la Commune de Paris. Le tout est raconté dans un style enflammé et non sans humour. L'enfant : - « A tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui, pendant leur enfance, furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents; Je dédie ce livre. » Le bachelier : - « A ceux qui nourrit de grec et de latin sont mort de faim; je dédie ce livre. » L'insurgé : - « A tous ceux qui, victimes de l'injustice sociale, prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent sous le drapeau de la Commune, la grande fédération des douleurs, Je dédie ce livre. » Jules Vallès naît au Puy en Velay. Son père est maître d'étude et sa mère, ménagère. Il est le 3eme d'une fratrie de 4 enfants. Au gré des nominations de son père, il vit à Saint Etienne puis à Nantes. Les Vallès ne roulent pas sur l'or. Comme il le décrit dans le 1er tome de sa trilogie, il subit l'autorité arbitraire de ses parents, surtout de par sa mère, et de l'école, où, de plus, il s'ennuie. Il trouve un refuge affectif chez certains de ses oncles, tantes, cousins et ami(e)s. Il aime flâner dans la nature. De ce vécu, il deviendra un militant, non seulement des droits de l'Homme, mais aussi des droits de l'Enfant. Après un premier passage à Paris, entre 1846 et 1850, il entre au lycée de Nantes pour étudier la philosophie. Il participe, à l'age de 16 ans à sa première manifestation en 1848. Il échoue au baccalauréat. En octobre 1850, il monte à Paris pour intégrer l'école normale. Il prend une part active contre le coup d'État de Napoléon III en 1851. Il se réfugie ensuite à Nantes et son père, craignant d'être compromis, le fait passer pour fou et interner à l'asile de Nantes. Il est libéré 2 mois plus tard, grâce à l'intervention d'un ami Arthur Arnould. L'insurrection

ouvrière de Juin 48 et le coup d’état

du 2

décembre 1851 sont 2 événements qui

vont le

marquer pour la vie et qui vont faire de lui un éternel

insurgé contre la misère et

l'autorité. Il retourne, alors à Paris, où il va mener une vie difficile. Après avoir obtenu son bac en 1852, il s'inscrit en droit en 1853. Cette même année, il participe à un complot contre Napoléon III , qui lui vaut un séjour en prison. Durant la première moitié de la décennie 1860, Il est employé à la Mairie de Vaugirard. Il est également journaliste au Figaro et au Progrès de Lyon. Il réunit ses principaux articles qu'il édite en un ouvrage : Les Réfractaires. Adversaire de l'empire, en janvier 1865, lors d'une conférence sur Balzac, il mêle au débat littéraire un discours politique. Il est renvoyé de la mairie de Vaugirard. En 1867, il lance un journal, La Rue, qui est interdit au bout de 8 mois. Il devient l'une des têtes de l'opposition républicaine, et recueille, en conséquence diverses peines d'amendes et de prison. Il fonde successivement 2 titres, Le Peuple, puis Les Réfractaires, qui ne font pas long feu. En 1869, lors d'élections législatives, il se présente comme candidat socialiste dans le quartier de Bercy. Il n'est pas élu. Pacifiste, il est arrêté au moment de la guerre contre la Prusse, en 1870. Après la chute de l'Empire, il fait partie du Comité central républicain des Vingt arrondissements et commande un bataillon de la Garde nationale, pendant un temps. Il prend part à l'insurrection du 31 octobre. Il participe, en janvier 1871, à la rédaction de l'Affiche Rouge, premier appel à l'instauration de la Commune. Le 22 janvier, il lance Le Cri du Peuple. Interdit, le 11 mars, il le relance dés le 21. Ce sera le journal, le plus vendu durant la Commune, avec Le Père Duchêne. Après l'insurrection du 18 mars, il est élu le 25, par le XVe arrondissement, au Conseil de la Commune. Il y sera très assidu et réclamera à ses comparses la même assiduité. Il est nommé à la commission de l'enseignement, puis à celle des relations extérieurs. Il s'oppose aux arrestations arbitraires et revendique la liberté de la presse. Il vote contre la mise en place du Comité de Salut public et signe le manifeste de la minorité, qu'il publie dans son journal. Durant la semaine sanglante, Jules Vallès combat sur les barricades du Ve arrondissement puis à Belleville. Il réussit à échapper aux versaillais qui fusillent 2 faux Vallès, par méprise. Il s'exile en Angleterre. Il est condamné à la peine de mort par contumace le 14 juillet 1872. C'est à cette époque qu'il débute sa fameuse trilogie sur Jacques Vingtras, qu'il fait paraître en feuilleton sous différents pseudonymes. En 1879, il rencontre Séverine qui devient sa secrétaire et disciple. Elle se chargera de la publication de L'insurgé, après sa mort. En 1880, avec l'amnistie, il rentre à Paris. En 1881, L'enfant et Le Bachelier sortent en livre. En 1883, il relance Le cri du Peuple. Jules Vallès meurt le 14 février 1885, rongé par le diabète. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se rendent à ses funérailles, qui donnent lieu à des heurts entre royalistes et anciens communards.

- «

J'écrirai sur mon drapeau : vivre en travaillant, sans

ajouter, mourir

en combattant. Je réclame des outils, point des fusils. Je

crie : Pas

de sang, mais du pain ! Je jetterai seulement un cri de justice et

tiendrai droite la balance, sans jamais faire descendre un des plateaux

au souffle d'une colère, ou sous le poids d'un glaive.

»  Né à Paris, il se fait ouvrier fondeur en fer. En 1867, il devient président de la mutuelle de sa corporation et adhère à l'Internationale. Il la quitte bientôt pour passer à l'action clandestine. Il se consacre alors à la mise en place des premiers groupes de combat Blanquistes. En 1870, il organise la grève des ouvriers fondeurs. Elle dure 4 mois, mais grâce à sa tenacité et aux secours, qu'il va savoir organiser, elle se clôture par une victoire. En juillet 1870, il est condamné à 2 mois de prison, au cours du 3e procès intenté contre les militants de l'Internationale. Il est libéré après la proclamation de la république. Dans le XIIIe arrondissement, il anime le Club démocratie socialiste, qui adhère à l'AIT, en novembre. Il est élu délégué au Comité républicain des Vingt arrondissement et participe activement aux insurrections du 31 octobre et du 22 janvier. Il se présente aux élections du 8 février sur la liste des socialistes révolutionnaires, mais il n'est pas élu. Devenu chef de la 13e légion, il travaille avec Ferré et Eudes, entre autres, à la création d'une armée révolutionnaire. Le 18 mars, il va jouer un très grand rôle, réussissant à prendre le contrôle d'une grande partie de la rive gauche, puis de la préfecture de police, où il sera élu délégué le lendemain. Le 26 mars, il est élu par le XIIIe

arrondissement au Conseil de la Commune. Le 29 mars, il est

nommé à la Commission militaire et à

la Commission exécutive. Il renonce à la

première le 04 avril car il vient d'être

nommé général. C'est ce même

jour qu'il prend avec Eudes et Bergeret, sous la pression de la foule

et de la Garde nationale, mais contre l'avis des "Civils" de la

Commission militaire, la décision de lancer une

offensive, à laquelle il prend part, sur Versailles. C'est

un échec. Encerclé sur le plateau de

Châtillon, il doit se rendre. Le

général Vinoy le fait fusiller le jour

même. La Commune perd un de ses plus grands chefs militaires

et surtout un de ses meilleurs organisateurs.  Né à Roncey dans la Manche, il fait ses études à St Lô puis part à Paris pour devenir étudiant en pharmacie. Il fréquente les milieux révolutionnaires et milite dans les groupes Blanquistes. Il ne s'en définit pas moins comme un libre penseur, ainsi que comme un anticlérical engagé. Il tient un moment une librairie, devient gérant de la Libre Pensée et s'affilie à la franc-maçonnerie. Vers la fin de l'Empire, il est l'un des responsables des groupes de combat Blanquistes de la rive gauche. Il est aussi l'un des artisans de l'attaque de la caserne de la villette, en août 1870, qui tourne à l'échec. Il est d'ailleurs arrêté le soir même, sur dénonciation. Il est condamné à mort et devra son salut à la chute de l'Empire. Il est libéré le 5 septembre, par des manifestants. Eudes est un partisan de la défense à outrance. Il collabore à La Patrie en danger de Blanqui, participe à l'organisation du Comité central républicain des Vingt arrondissements et se retrouve chef du 138e bataillon. Il est destitué de son commandement après avoir pris une part active à l'insurrection du 31 octobre. Le 18 mars, avec Ranvier, il dirige les bataillons de Belleville qui prennent l'Hôtel de ville. Il fait partie, avec Louise Michel et Varlin, de ceux qui, le lendemain, sont partisans de mener une attaque sur Versailles. Le 24 il est nommé délégué à la guerre par le Comité central. Le 26, il est élu par le XIe arrondissement au Conseil de la Commune puis nommé le 29, membre de la Commission exécutive et de la Commission militaire. Il abandonne le 1er poste le 03 avril, jour de l'offensive ratée contre Versailles, pour laquelle il était favorable. Le 20 mai, il est élu au Comité de Salut public. Durant la semaine sanglante, il combat sur les barricades au côté de Varlin. Il réussit à échapper aux versaillais et se réfugie en Suisse. Il est condamné à mort par contumace. Il vit ensuite assez pauvrement en Angleterre et revient à Paris après l'amnistie. Il participe à la création du journal de Blanqui, Ni Dieu ni Maître, et à la mort de ce dernier, il fonde avec Vaillant, L'homme libre. Il

meurt d'une rupture d'anévrisme lors d'un meeting

à

Belleville, où il tenait un discours en faveur des

terrassiers

parisens en grève. Ses funérailles seront

l'occasion

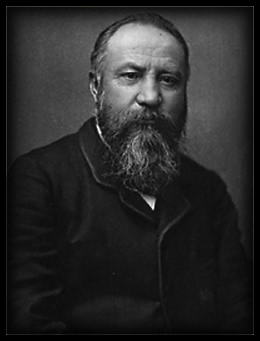

d'une manifestation qui sera violemment réprimée.  Né dans le cher et issu d'une famille pauvre, il part pour Paris en 1847 et se forme au métier de peintre-décorateur sur laque. Il monte ensuite une petite entreprise, qui est mise en faillite à la suite d'une reproduction frauduleuse d'un motif propriété d'éditeur, faite à son insu, par un de ses ouvriers. Il rejoint les blanquistes, mais on ne sait pas bien, ni comment, ni quand. Toujours est-il qu'en juillet 1870, il est arrêté et condamné à 4 ans de prison. Comme beaucoup, il retrouve la liberté après la chute de l'Empire. Il devient, alors, membre du Comité central républicain des Vingt arrondissements et prend le commandement du 141e bataillon. Il est avec Flourens, l'un des instigateurs de l'insurrection du 31 octobre. Le 5 novembre, il est élu maire du XXe arrondissement, mais son mandat est invalidé par le gouvernement, en raison de sa faillite passée. Membre du Comité central de la Garde nationale, lors de la journée du 18 mars, il dirige les bataillons de Belleville et est l'un des premiers à investir l'Hôtel de ville. Le 26 mars, il est élu au sein du Conseil de la Commune, par le XXe arrondissement. Il est ensuite nommé à la Commission de guerre. Il vote pour l'instauration du Comité de Salut public et y est élu le 1er mai, puis le 10 mai. Durant la semaine sanglante, sa bravoure et son énergie aux combats sont reconnues, notamment par Lissagaray, le journaliste, qui dira de lui de lui, qu'il était « L'âme de la Villette et de Belleville ». Le 26 mai, il fait placarder une affiche sur les murs de la capitale, ce sera la dernière de la Commune, où il exhorte le peuple de Paris à résister : - « Citoyens du XXe, si nous succombons, vous savez quel sort nous est réservé. Aux armes ! De la vigilance, surtout la nuit... Je vous demande d'exécuter fidèlement les ordres. Prêtez votre concors au XIXe arrondissement; aidez le à repousser l'ennemi. Là est votre sécurité. N'attendez pas que Belleville soit lui même attaqué... Et Belleville aura encore une fois triomphé. En, avant donc. Vive la République ! » Il réussit à échapper aux Versaillais, qui le condamnent par contumace, aux travaux forcés, pour sa participation à la démolition de l'hôtel particulier de Thiers, puis à mort pour incendie de bâtiments publics. Il se réfugie à Londres, où il entre au conseil général de l'Internationale. Au Congrès de La Haye, il vote pour l'exclusion de Bakounine. Il donne, par la suite, sa démission, de concert avec les autres Blanquistes. De retour à Paris, après l'amnistie, il meurt un mois plus tard. Fils d'un artisan sellier, il devient professeur de mathématiques. En 1864, il part s'installer à Paris pour poursuivre des études en pharmacie. Il fréquente rapidement les milieux Blanquistes, au travers desquels, il rencontre sa future femme, Anna Kroukovskaïa. Il semblerait qu'il ait participé à l'évasion de Blanqui en 1865. La même année, prônant des idées socialistes et athées, lors du Congrès international des étudiants de Liège, il est exclu pour 2 ans, par le Conseil académique de Paris, de toutes les universités de France. Au mois de janvier 1866, il est condamné à 6 mois de prison en raison d'une participation à une manifestation. En 1867 - 68, il aide à mettre en place les premiers groupes de combat Blanquistes. En octobre 1868, à Genève, il fait partie de ceux, qui avec Bakounine, fondent L'Alliance internationale de la Démocratie Socialiste. En 1870, il doit se réfugier avec sa Femme Anna, en Suisse. Le couple revient à Paris après la chute de l'Empire. Il est alors élu chef du 158e bataillon et joue un rôle important dans l'insurrection du 31 octobre. Au mois de novembre, il est le maire-adjoint de Clémenceau dans le XVIIIe arrondissement. Dans le même temps, il est membre du Comité central républicain des Vingt arrondissements. Il se présente comme candidat sur la liste des socialistes révolutionnaires aux élections du 8 février 1871, mais n'est pas élu. Durant la Commune, il est nommé chef de la XVIIe légion, mais contesté au sein du conseil de celle-ci, qui l'accuse d'abus de pouvoir, il démissionne. La Commune lui confie, alors un poste d'inspecteur général des Fortifications. Durant la semaine sanglante, il combat sur les barricades de Batignolles, puis au Château d'eau. Il tombe entre les mains des Vesrsaillais et est arrêté. Son beau frère réussit à le faire évader le 1er octobre. Il se réfugie en Suisse avec sa femme, puis part avec elle en Russie. Le couple revient dans la capitale après l'amnistie, en 1880. Il devient alors, secrétaire du journal de Clémenceau, La Justice. Il est, aussi délégué au Congrès international de Bruxelles, en 1891, et secrétaire du syndicat des journalistes socialistes. Edouard

Vaillant

Benoît

Malon

(1840-1915) (1841-1893) |