| Porte | ENTREE | AnarkaiA | Point of view | Index Commune | Mise

à jour : 12/03/2010 |

|

|

|

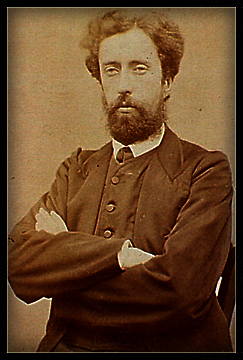

Né à Budapest, Fränkel est orfèvre de métier. Il vit en Allemagne puis, semble-t'il, en Angleterre. En 1867, il s'installe à Lyon et s'affilie à l'Association Internationale des Travailleurs. Il monte ensuite à Paris et travaille comme ouvrier bijoutier. En juillet 1870, au cours d'un procès contre les militants de l'Internationale, Fränkel est condamné à 2 mois de prison pour complot et appartenance à une société secrète. Il déclare : - « L'Association Internationale des Travailleurs n'a pas pour but une augmentation des salaires, mais bien l'abolition complète du salariat, qui n'est qu'un esclavage déguisé. » Le 4 septembre, c'est la chute de l'empire et la proclamation de la République. Fränkel est libéré. Il s'engage dans la Garde nationale, se joint à Varlin pour reconstituer le conseil fédéral de l'Internationale, devient membre du Comité républicain des Vingt arrondissements et intervient comme orateur dans le club de la Reine Blanche. Il se présente aux élections de l'Assemblée Nationale en fevrier 71, en tant que candidat des Socialistes révolutionnaires, mais n'obtient pas de siège. Sous la Commune de Paris, Fränkel est élu au Conseil de la Commune par le XIIIe arrondissement le 26 mars. Il est nommé membre de la Commission du Travail, de l'Industrie et de l'Echange le 29, puis de la Commission des Finances le 5 avril. Le 20 avril il est délégué par la Commission du Travail, de l'Industrie et de l'Echange pour la représenter au sein de la Commission exécutive. Si le 1er mai, il vote pour l'instauration du Comité de Salut public, 15 jours plus tard il signe le manifeste de la minorité, qui dénonce ce Comité comme étant un pouvoir dictatorial et stipule un refus de le cautionner. Durant la semaine sanglante, il combat sur les barricades. Il est blessé le 25 mai. Il réussit à échapper aux Versaillais, à passer en Suisse puis va s'installer en Angleterre. En 1872, il est condamné à mort par contumace. A Londres, il seconde Karl Marx au sein de l'Internationale. Il vote pourt l'exclusion de Bakounine. En 1875, il part en Allemagne d'où il se fait expulser et rejoint l'Autriche. Il est arrêté et mis en prison en octobre. En Mars 1876, il est libéré et retourne dans son pays d'origine, la Hongrie. Là, il travaille à la fondation d'un parti ouvrier et devient rédacteur en chef du journal Arbeiter Wochen-Chronik (La Chronique hebdomadaire des Travailleurs). En 1880, le Parti Ouvrier hongrois est constitué. Il demande le suffrage universel et la nationalisation des moyens de production. En mars 1881, il est envoyé en prison pour infraction à la loi de surveillance de la presse. Libre, 18 mois plus tard, il va à Vienne, où il gagne sa vie comme correcteur d'imprimerie, participe au journal Gleichheit (L'Egalité) et s'intègre dans le mouvement ouvrier autrichien. En 1889, à la faveur de l'amnistie, il revient en France et participe au congrès qui lance la IIe Internationale. Il vit très modestement de diverses collaborations à des journaux de gauche. Il se marie en 1890 et meurt 6 ans plus tard d'une pneumonie. Sur son testament, il conclut : - « Mon enterrement doit être aussi simple que celui des derniers crève-de-faim. La seule distinction que je demande, c'est d'envelopper mon corps dans un drapeau rouge, le drapeau du prolétariat international, pour l'émancipation duquel j'ai donné la meilleure part de ma vie et pour laquelle j'ai toujours été prêt à la sacrifier. » Sa volonté sera respectée. Fränkel était proche de Karl Marx et fut le seul représentant de sa pensée au sein du Conseil de la Commune. Le 30 mars 1871, il lui adressa une lettre, où il dit : - « Si nous réussissions à transformer radicalement le régime social, la révolution du 18 mars serait la plus efficace de celles qui ont eu lieu jusqu'à présent. Ce faisant nous arriverions à résoudre les problèmes cruciaux des révolutions sociales à venir » Il déclara également : - « Nous ne devons pas oublier que la Révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l’égalité sociale, je ne vois pas la raison d’être de la Commune. » Fränkel fut à l'origine des principales mesures socialistes votées par le Conseil de la Commune telles que, le recensement des ateliers abandonnés qui devaient être remplacés par des ateliers coopératifs, l'interdiction du travail de nuit des boulangers ou encore l'interdiction des amendes et des retenues sur salaire.

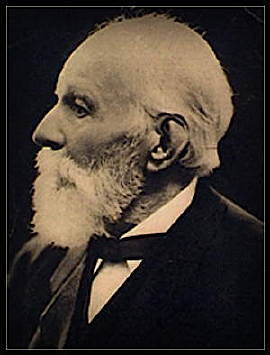

Né à Dreux, en Eure et Loire, Charles Delescluze part à Paris pour étudier le droit. Il gagne ensuite sa vie comme clerc d'avoué puis se lance dans le journalisme. Attaché aux valeurs démocratiques, il devient membre de sociétés plus ou moins secrètes et participe à des manifestations républicaines. Il est blessé au cours de l'une d'entre elles en 1830. Cette même année, il prend une part très active dans la Révolution de Juillet. En 1836, poursuivi pour complot républicain, il s'exile en Belgique. Il revient en France en 1840 et s'installe à Valenciennes où il créait un journal, L'Impartial du Nord, dont l'orientation démocratique lui vaut une lourde peine d'amende et 1 mois de prison. A la suite de la révolution de février 48, il fait proclamer la République à Valenciennes, puis est nommé Commissaire de la République du département du Nord. En mai, après son échec aux élections à l'Assemblée constituante, il démissionne, vend son journal et retourne à Paris. Au mois de novembre, il lance un nouveau titre, La Révolution démocratique et sociale, et participe à la création de l'association Solidarité républicaine, dont le but est d'unifier les courants Radicaux et Socialistes. En avril 1849, il est à nouveau condamné à une lourde peine d'amende et à 3 ans de prison pour avoir dénoncer, à travers des articles les crimes de Cavaignac lors des journées de juin 48. Il se réfugie en Angleterre et revient clandestinement en France en 1853, mais il est arrêté. Il écope de 4 ans de prison et de 10 ans d'interdiction de séjour. Il est emprisonné successivement à Sainte-Pélagie, Belle-Île, en Corse, puis à Cayenne. Il rentre à Paris en 1860 suite à une amnistie. Sa santé est très affectée mais il relance un journal, Le Réveil, qui affirme les principes de l’Association Internationale des Travailleurs. Dès le premier numéro il se voit infliger une nouvelle condamnation à 15 jours de prison et à une amende de 5000 francs. Des souscriptions permettent à son journal de se maintenir malgré d'autres amendes. Il devient une référence de la presse d'opposition. Se prononçant contre la déclaration de guerre à la Prusse, le revoilà condamné à 18 mois de prison et à une amende de 4000 francs en août 70 et sa revue se voit encore interdite. Du coup, il fuit en Belgique mais revient dès la proclamation de la République en septembre et relance Le Réveil. Le 5 novembre, il est élu maire du XIXe arrondissement. Il démissionne le 6 janvier 1871 car le gouvernement refuse d'élargir le pouvoir des municipalités et de prendre des mesures de salut public. Suite à l'insurrection manquée du 22 janvier, son journal est à nouveau suspendu et il se retrouve encore une fois en prison. Cependant un vote massif des parisiens l'envoie siéger à l'assemblée en février. Il réclame, dès lors, la mise en accusation des membres du gouvernement de la Défense nationale. Lors de la Commune de Paris, il est élu par le XIe et XIXe arrondissement au Conseil de la Commune. Il opte pour représenter le XIe et démissionne de son mandat de député. Il devient membre de la Commission des relations extérieures le 29 mars, de la Commission exécutive le 4 avril, de Commission de guerre du 21 avril au au 8 mai, puis du Comité de Salut public le 9 mai et il est nommé délégué civil à la Guerre le 11 mai. Le 24 mai, alors que les Versaillais ont commencé le massacre dans les rues de Paris, il lance un appel pour que chacun se retranche dans son quartier pour le défendre, ce qui s'avèrera une erreur provoquant en fait un grand désordre dans la résistance. Le lendemain, désespéré par la tournure des événements, il monte sur la barricade de Château-d'Eau pour se faire tuer. Il laisse une lettre à sa soeur : - « Ma bonne soeur, je ne veux, ni ne peux servir de victime et de jouet à la réaction victorieuse. Pardonne-moi de partir avant toi, qui m'as sacrifié ta vie. Mais je ne me sens plus le courage pour subir une nouvelle défaite après tant d'autres... » Delescluze effrayait tant le pouvoir, qu'il fut malgré tout condamné à mort par contumace en 1874. Pourtant dans le même temps, le conseil de guerre qui rendit ce jugement déclara que sa mort était de notoriété publique. Delescluze était réputé pour son intégrité et son courage. Son combat pour la République n'eut jamais de cesse quelqu'en furent les conséquences pour sa personne, telles ses multiples condamnations. On le surnommait Barre de fer. Représentant du courant Jacobin au sein de la Commune, il était d'un esprit plutôt centralisateur, mais s'ouvra aux idées communalistes et socialistes. Il pensait que le bien être social n'était possible que dans une alliance entre le peuple et la bourgeoisie. Gambetta déclara à son encontre en 1870 : - « Si Delescluze est l'incarnation de toutes les vertus jacobines : intransigeance, honnêteté, esprit d'autorité, républicanisme social ; il a su s'ouvrir, même, aux idées de Proudhon, cet ancien adversaire. Et cet esprit centralisateur ne s'est pas davantage opposé au développement des libertés communales »  Francis Jourde naît dans le Puy de Dôme. Il est d'abord clerc de notaire puis comptable dans une banque avant de devenir employé des Ponts et Chaussées de la ville de Paris. Il semble qu'il ne se soit pas impliqué dans les affaires politiques sous le Second Empire. Durant le siège de Paris (automne/hiver 1870), Francis Jourde rejoint le 160e bataillon de la Garde nationale. Celui-ci en fait son délégué au Comité central, le 18 mars 1871, jour de l'insurrection communale. A ce titre, durant les jours qui suivent, il participe aux négociations avec les maires des arrondissements de la ville. Le 26 mars, il est élu au conseil de la Commune par le Ve arrondissement, alors même qu'il ne s'est pas présenté aux élections. Le 29, il est nommé à la Commission des Finances. Il accomplit scrupuleusement sa fonction. Il veille à ne faire aucun gaspillage. Son souci premier est que chaque jour, les Gardes nationaux aient leur solde. Le 1er mai, Il vote contre l'instauration du Comité de Salut public. Il démissionne de sa fonction aux finances le lendemain pour marquer son opposition à celui-ci. Cependant, il est réélu aussitôt et reprend sa fonction. Jourde est à l'origine d'un décret, qui donna droit à une pension à toutes les femmes, mariées ou concubines, de gardes nationaux morts aux combats. Au final, il sera loué pour l'honnêteté de sa gestion et pour ses compétences dans sa fonction. Le 30 mai, il est arrêté, puis en septembre, il est condamné à la déportation en Nouvelle calédonie. Une fois sur place, il organise une société d'aide mutuelle entre déportés. Le 21 mars 1874, avec Rochefort et Grousset, il parvient à s'évader. Il rédige avec ce dernier, Les condamnés politiques en Nouvelle Calédonie : Récit de 2 évadés, un ouvrage dénonçant les conditions de vie des déportés. Son activité politique va aller en se réduisant pour cesser complètement après 1881.  Zéphyrin Camélinat est le fils d'une famille de vignerons républicains. A 18 ans, il s'installe à Paris et devient ouvrier bronzier. Il acquiert rapidement une solide réputation dans son métier, où dit-on, il excelle. Pendant 5 ans, il travaille sous l'égide de Charles Garnier à la décoration de l'Opéra. Il s'engage, également, très vite dans la lutte politique et sociale, devenant notamment le délégué d'un atelier d'ouvriers. En 1865, il est l'un des premiers adhérents de la section française de l'A.I.T. En 1867, il participe activement à la grève des bronziers de Paris, contribuant largement à leur victoire, une augmentation de 25% des salaires. En raison de son militantisme, il tombe sous le coup de diverses condamnations. En 1868, il est inculpé pour participation à une société secrète, dans le cadre du procès intenté contre les membres de la section française de l'Internationale. En 1870, il signe le manifeste contre la guerre, qui s'annonce avec la Prusse, puis durant le siège de Paris, il s'engage dans la Garde nationale. Pendant la période de la Commune, il est d'abord chargé de la réorganisation des postes. Il est nommé ensuite, le 03 avril, directeur de la Monnaie. Il va améliorer les conditions de travail mais aussi les procédés techniques. Il sera loué pour son honnêteté scrupuleuse et ses compétences et ce même par ses adversaires. En outre, les avancées qu'il aura porté dans le domaine seront conservées après la Commune. Durant la semaine sanglante, il combat sur les barricades jusqu'à la fin. Il réussit à échapper aux versaillais et part se réfugier à Londres, où il continue à œuvrer au sein de l'A.I.T. et va rencontrer Marx. En france, il est condamné en octobre, par contumace, à la déportation. Il revient à Paris, après l'amnistie. Il est élu député socialiste de Paris en 1885. L'année suivante, il soutient les mineurs de Decazeville dans leur grève. Il est élu trésorier de la S.F.I.O. après sa fondation en 1905. Sa gestion rigoureuse est encore unanimement saluée. Il milite jusqu'en 1914 pour une union des gauches. En 1920, il suit la majorité communiste, lors de la scission de la S.F.I.O., qui donnera lieu, un peu plus tard à la création du Parti Communiste Français. L'année suivante, il retransmet les actions du journal L'Humanité à cette majorité et c'est ainsi que le journal créé par Jean Jaurès va devenir l'organe de presse du Parti Communiste français. Lors des élections à la présidence de la république de 1924, Camélinat est le candidat de ce nouveau PCF. Si Camélinat ne fut ni un théoricien, ni un leader du socialisme français, il n'en fut pas moins très populaire en raison de son honnêteté, de son désintéressement et pour la sincérité de son engagement, dont la durée est exceptionnelle, près de 70 années de militantisme. En conséquence, il reste l'une des plus grandes figures du mouvement ouvrier. Une grande manifestation populaire aura lieu lors de son enterrement en 1932.  Né à Boulogne sur Mer, il s'installe à Paris où il travaille comme ouvrier ciseleur-bronzier. En 1867, il adhère à l'A.I.T. et participe activement à la grève des bronziers cité ci-dessus (Camélinat). En 1869, il est l'un des principaux artisans de la création de la Chambre fédérale des Sociétés ouvrières. Le 8 juillet 1870, il est condamné à 2 mois de prison, lors du 3e procès intenté contre les militants de l'Internationale. Le 5 septembre, il est libéré, à l'instar de la chute de l'Empire et se met de suite au travail pour réorganiser les sections parisiennes de l'A.I.T.. Il est également élu au Comité central républicain des Vingts arrondissements, qui le présentera comme candidat aux élections pour l'Assemblée Nationale, le 8 février 1871, mais il ne remportera pas de siège. Le 26 mars, il est élu au Conseil de la Commune par le XIIe et XVIIIe arrondissement, il choisit de représenter ce dernier. Il est nommé à la Commission du Travail de l'Industrie et de l'Echange et dès le 5 avril, il prend la direction générale des postes, fonction, à laquelle il restera attaché jusqu'à la fin de la Commune. Il remet rapidement les services postaux intra-muros en marche et tente d'assurer les communications avec l'extérieur, entravées par le gouvernement versaillais, en s'appuyant sur les bureaux de banlieue et en encourageant les particuliers à monter des agences. Il fait mettre, également, en place un Conseil supérieur des Postes pour titulariser ses employés et leur assurer ainsi un salaire correct. Il vote contre l'instauration du Comité de Salut public, et signe le manifeste de la minorité qui le conteste. Pendant la semaine sanglante, il combat sur les barricades. Il réussit à échapper aux versaillais et se réfugie à Londres. Dans la capitale Anglaise, il travaille, à nouveau comme ciseleur et continue à militer au sein du conseil général de l'internationale. En outre, il se met à étudier l'œuvre de Marx sous la direction de ce dernier.  Né à Brest, Jean Louis Pindy, menuisier, est le fondateur de la section Brestoise de l'A.I.T.. En 1867, il s'installe à Paris, où il milite très activement dans le mouvement ouvrier en tant que syndicaliste. Délégué de la section française de l'A.I.T., il se rend aux congrès de l'Internationale de Bruxelles (1868) et de Bâle (1869). Le 29 avril 1870, il prend 1 an de prison pour incitation à commettre un délit. Le 8 juillet, il est condamné à une année de plus, dans le cadre du procès intenté contre les membres de l'Internationale. Le 4 septembre avec l'instauration de la république, il est libéré. Il participe, ensuite, à la création du Comité central républicain des Vingts arrondissements et fait partie des signataires de l'Affiche rouge, en janvier 1871. Il participe ensuite à la création du Comité central de la Garde nationale, en tant que membre de sa Commission exécutive provisoire. Au soir du 18 mars, il est de ceux qui occupent l'Hotel de ville. Le 26 mars, il est élu au Conseil de la Commune par le IIIe arrondissement, le 31, il devient gouverneur de l'Hotel de ville. Le ler mai, il vote contre l'instauration du Comité de Salut public et signe la manifeste de la minorité qui le conteste. Le 24 mai, pendant la Semaine Sanglante, il donne l'ordre d'incendier l'Hôtel de Ville. Il réuissira à échapper aux versaillais et à vivre cacher dans la capitale jusqu'à la fin mars 1872. Alors qu'il allait être arrêté, il parvient à fuir en Suisse. Il sera condamné à mort par contumace. En Suisse, il fait la rencontre de James Guillaume et rejoint la Fédération jurassienne de Bakounine, au sein de laquelle, il devient un militant actif. Le 16 septembre 1872, il assiste au Congrès de la nouvelle A.I.T anti-autoritaire à Saint-Imier, puis il participe aux congrès qui se dérouleront à la suite. En 1877, il créait avec Paul Brousse une section française de cette nouvelle A.I.T., et son organe de presse L’Avant-Garde. L'autorité en quelques mains qu'elle soit placée, est toujours pernicieuse à l'avancement de l'humanité. |