| Porte | ENTREE | AnarkaiA | Point of view | Index Commune | Mise

à jour : 12/03/2010 |

|

|

|

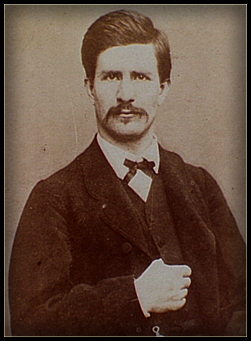

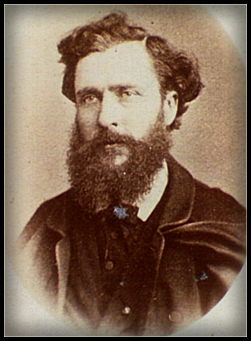

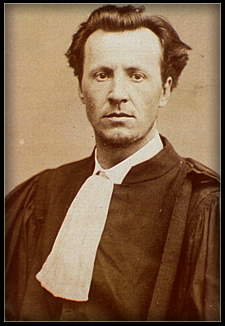

Né dans l'Yonne, Eugène Protot est issu d'une famille de paysans pauvres. Tout en travaillant, il parvient à suivre des études. En 1864, il est à Paris où il fait du droit pour devenir avocat. Par ailleurs, il milite dans les groupes blanquistes dont il est l'un des principaux rouages. Au début du mois de septembre 1866, Protot adhère à l'Internationale et se rend à Genève pour son congrès. Il y provoque du chahut et se fait expulser. Cette histoire ne plait pas à Blanqui. En novembre, alors que les responsables Blanquistes sont en réunion dans un café parisien, la police surgit et arrête Protot. Un procès suit début 1867, il se retrouve condamné à 15 mois de détention. Il parvient pendant un temps à échapper à son sort, en se cachant chez des ouvriers. En février 1868, il est interpellé et envoyé en prison où il va rester quelques mois. Protot devient par la suite l'avocat de l'opposition. En 1869, après avoir assuré la défense de Mégy, un ouvrier Blanquiste ayant tué un policier venu l'arrêter, Protot se retrouve poursuivi et incarcéré. Sous la pression de ses collègues, il est libéré, mais au mois de mai 1870, accusé de complot contre la vie de l'Empereur, il est à nouveau condamné. Durant le siège de Paris, il s'engage dans la Garde nationale. Toujours avocat, il assure la défense de Vésinier, un insurgé du 31 octobre qui comparaît devant un Conseil de guerre. Il obtient son acquitement. Pendant la période communale, Protot est élu au Conseil de la Commune par le XIe arrondissement. Il est ensuite nommé à la Commission de la Justice, qui elle même en fait son délégué. Il va alors porter l'idée d'une refondation globale de l'institution judiciaire sur une base égalitaire et démocratique. « Sans doute, le principe de l’élection des magistrats par le suffrage universel doit être la loi de l'avenir ». Entre avril et mai, il prend un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens. Un décret supprime la vénalité des offices, les représentants de l'ordre judiciaire deviennent des salariés de la Commune et ne peuvent plus se payer sur leurs actes. Un autre décret pose la gratuité de la justice, chacun peut faire appel à ses services, sans rien débourser. Par ailleurs, devant les risques de l'arbitraire policier, surtout en cette période de troubles, Protot édicte des décrets garantissant la liberté individuelle. Il fait mettre également en place une commission chargée de recueillir dans les prisons, les plaintes et doléances des prisonniers. Le 17 mai, les versaillais sont aux portes de Paris, Rigault, le procureur de la république, réclame des exécutions immédiates après décisions des jurys. Protot, relayé par d'autres voix telles celles de Vaillant ou de Fränkel, s’y oppose et obtient qu'on y renonce. Le temps manquera ..... D'autant plus, qu'il aura fallut d'abord remettre en route un service totalement désorganisé après l'insurrection, puis agir dans une situation de guerre civile. En ce qui concerne l'instauration du Comité de Salut public, Protot ne prendra pas part au vote. Durant la semaine sanglante, il combat sur les barricades. Le 26 mai, il est grièvement blessé, mais un inconnu l'ayant aperçu de sa fenêtre, lui porte secours et le cache. Rétabli au mois d'octobre, il part se réfugier à Genève. En France, le 19 novembre 1872, il est condamné à mort par contumace. Lui va voyager, semble-t'il, entre la Suisse, la Belgique, l'Italie et l'Angleterre. Il sera parfois sujet à des poursuites dans certains pays. Il revient en France en 1880, à la faveur de l'amnistie, mais il ne peut plus exercer en tant qu'avocat, son nom a été rayé du barreau. Il vit pauvrement et fréquente les bibliothèques. Il continue à défendre une certaine idée du socialisme. A l'aube du 20e siècle, il s'éloigne de la politique. Vuilaume, l'un des rédacteurs du journal Le père Duchêne, l'un des 2 titres les plus lus sous la Commune, écrit à son sujet en 1910 : - « Si vous allez un jour, à la Bibliothèque Nationale, regardez à l'une des tables du fond, à gauche. Ce solide gaillard penché sur une pile de bouquins, la joue glorieusement étoilée d'une terrible blessure, .... C'est Protot » La Jusice sous la Commune / Protot  Auguste Vermorel est un écrivain, journaliste et militant socialiste. Dans les années 1860 il enchaîne les collaborations avec divers journaux, dont il est pour certains titres, lui-même, le fondateur. Il défend les idées socialistes à travers ses articles, ce qui lui cause un certain nombre d'ennuis avec la justice. Il se retrouve, ainsi, fréquemment condamné, voir emprisonné. A la fin de la décennie, il publie plusieurs ouvrages, Les Hommes de 1848 (1868), Les Hommes de 1851, Les Vampires (1869), et Le Parti socialiste (1870). Il fait éditer également des textes de Danton, de Robespierre et de Marat. Il est encore en prison le 4 septembre 1870, quand tombe l'Empire et que la République est proclamée. Il retrouve, alors, la liberté et remet en route un de ses anciens Journaux, Le Courrier français. Il ne tarde pas à retourner derrière les barreaux en raison de son implication dans l'insurrection du 31 octobre. Une fois libéré et après la fin du siège, plutôt découragé, il part en province, mais il revient sur Paris aux lendemains de l'insurrection du 18 mars. Pendant la période communale, il va être actif sur plusieurs fronts. Il est élu le 26 mars au Conseil de la Commune par le XVIIIe arrondissement. Il est nommé à la Commission de la justice et à la Commission exécutive, puis à la Commission de sûreté générale. Il mettra en route 2 journaux qui ne dureront que le temps de 4 numéros. Le premier, L'ordre, paraît du 20 au 23 mars. Il y appelle les révolutionnaires et les modérés à s'entendre pour agir ensemble, il exhorte les parisiens à prendre leur sort en main et donc à participer aux élections communales du 26 mars, il dénonce la suppression des journaux, Le Figaro et Le Gaulois, « (...) il ne faut pas avoir deux poids et deux mesures, surtout en temps de révolution (...). Le second, L'Ami du peuple, paraît, lui du 23 au 29 avril. Il rend compte, entre autres, de l'activité communale en soulignant son caractère spontanné, démocratique et légitime. « Nous ne combattons pas pour le pouvoir ; nous combattons pour le droit, pour le droit du peuple. »

Lissagaray, journaliste auteur d'une grande enquête sur la Commune de Paris paru sous le titre de l'Histoire de la Commune de 1871, nous dit à propos de Vermorel : - « Il se livra à corps perdu. Plus actif et laborieux qu'aucun, il ne sortait du Conseil que pour aller aux avant-postes. (...) Malgré cet heureux accord de sens droit et de bravoure, il ne pouvait gagner d'autorité. Son extérieur le tuait. Trop grand, gauche, timide avec une figure et des cheveux de séminariste, d'une parole précipitée qui semblait se battre avec sa pensée. Il n'avait aucune faculté d'attraction. »

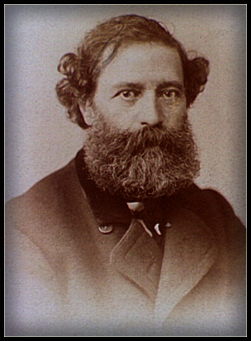

Au sein du Conseil de la Commune, il s'oppose aux velléités jacobines. Au moment du vote pour l'instauration du Comité de Salut public, Vermorel vote contre, puis signe le Manifeste de la minorité, qui conteste sa mise en place. Durant la semaine sanglante, Vermorel se déplace de barricades en barricades, arborant une écharpe rouge en ceinture. Le 25 mai, il est grièvement blessé sur la barricade du Château-d'eau. Il est fait prisonnier le lendemain et conduit à Versailles. Il meurt lentement, faute de soins.  Natif de Bourges et issu d'un milieu aisé, Charles Gambon, devenu orphelin, est élevé par sa grand mère. Il devient avocat à 19 ans et s'installe à Paris, où il fonde le Journal des Ecoles (1840), une feuille démocratique distribuée au quartier latin. Il rencontre un certain Félix Pyat, avec qui il se lie d'amitié. Il retourne dans sa région en 1846. Il est nommé juge suppléant au tribunal civil de Cosne. Malgré tout, il garde son esprit d'indépendance et ne cache pas son adhésion aux doctrines radicales. En 1847, il organise le banquet réformiste de Cosne, où il refuse de porter un toast à Louis Philippe et proclame la souveraineté nationale. Il se retrouve suite à cette affaire devant la cour de cassation, qui le condamne à 5 ans de suspension de son activité de magistrat. Lors de la révolution de février 1848, il prend une part active dans le mouvement républicain de son département. Après la chute de la monarchie de Juillet, il est élu dans la Nièvre pour aller siéger au sein de la nouvelle assemblée. En juin, il s'oppose fermement à la répression sanglante des révoltes populaires de Paris. Il se prononce également contre la peine de mort. Réélu à l'assemblée législative en 1849, il lutte sans relâche contre la politique du nouveau président, Louis Napoléon Bonaparte, contestant la fonction présidentielle même. Il dénonce avec Ledru Rollin, l'expédition militaire menée à l'encontre de la nouvellle république de Rome pour rétablir le pouvoir absolu du pape Pie IX et se rallie à son appel aux armes. En novembre, accusé d'incitation à la guerre civile, il est déporté à Belle-Ile puis en Corse. Il ne retrouve la liberté que 10 ans plus tard. Possédant une petite propriété dans le Cher, il devient agriculteur. Il continue, également à militer dans le mouvement républicain, en dépit du fait qu'il est sous la surveillance de la police. En 1869, Gambon lance une campagne appelant les citoyens à refuser de payer l'impôt à l'Empire. Lui même envoie une lettre à son percepteur déclarant qu'il ne donnera rien au fisc. En représaille, celui-ci lui saisit une vache et la met en vente aux enchères. Personne dans le pays ne s'en porte acquéreur. Dans son journal, La Marseillaise, Henri Rochefort, ouvre une souscription pour la racheter. La vache de Gambon devient une légende. L'affaire se termine par un fiasco pour le gouvernement qui en ressort ridiculisé. Aux élections du 8 février 1871 pour l'Assemblée nationale, Gambon et l'un des 4 socialistes révolutionnaires élus. Il proteste et vote contre les préliminaires de paix. Pendant la période communale, il démissionne de son mandat de député après avoir été porté au Conseil de la Commune par le Xe arrondissement, le 26 mars. Il déclare : - « Entre Paris défendant son droit, la République, et Versailles voulant la Monarchie et la guerre civile, je n'ai pas à hésiter. » Il est nommé à la Commission de la justice et fait partie des membres de la Commission chargée de faire un état des lieux des prisons parisiennes. Il refuse de devenir Procureur de la Commune, jugeant cette fonction trop antipathique. A partir du 9 mai, il intègre le Comité de Salut public. Durant la semaine sanglante, Gambon se bat sur plusieurs barricades. Il réussit à échapper aux versaillais et à entrer en Belgique, à l'aide d'un faux passeport. Il en est expulsé et se réfugie en Suisse. En France, il est d'abord condamné, par contumace, en novembre 1871, à 20 ans de travaux forcés, puis à mort, après à un nouveau jugement l'année suivante. Durant son exil, il fonde Le Bulletin de la Commune, avec l'ancien communard Cluseret. Il publie également 2 brochures La Revanche de la France et de la Commune (1871), puis Réponse à l'assemblée « souveraine de Versailles. La Dernière révolution (1872), dans lesquels il défend le droit au travail et appelle à la suppression des armées permanentes. Il revient à france après l'amnistie. Il collabore avec Félix Pyat, à la rédaction du journal la Commune. En 1882, il est à nouveau élu député de la Nièvre, sur une liste radicale. Il se situe encore à l'extrème gauche et s'oppose à la politique du gouvernement. Il défend un projet d'abolition des armées permanentes. Alors qu'en 1885 ont lieu de nouvelles élections, il forme et prend la tête d'une liste purement socialiste, après qu'un ouvrier s'est vu refusé d'intégrer celle des radicaux. Il échoue mais cette liste marque la naissance du socialisme dans la Nièvre.  Né en Ukraine Jaroslaw Dombrowski est issu d'une famille Polonaise noble mais pauvre, la pologne est à cette époque annexée à l'Empire russe. Il va embrasser une carrière militaire. En 1845, il rentre à l'école des cadets de Brest-Litvosk, puis intègre en 1853, le régiment des nobles de Saint Petersbourg. Il ressort gradé 2 ans plus tard. Il est alors affecté à l'armée du Caucase, avec laquelle il se bat pendant 4 années contre les insurgés Tchétchènes. Il en ressort décoré. De 1859 à 1861, il reprend des études à l'Académie militaire de St Petersbourg. Il fréquente pendant cette période un groupe d'officiers démocrates. Il obtient le grade de capitaine puis est envoyé à Varsovie dans une division de l'armée russe qui a pour tâche de pacifier la ville où la contestation des nationalistes polonais devient de plus en plus pressante. Dombrowski rejoint le camp des rebelles polonais et prend une grande part dans la création d'une organisation patriotique radicale, surnommée le Parti des rouges. En 1862, il est porté à la tête du Comité National Central, qui se charge d'organiser une insurrection. Le projet va échouer. Dénoncé, Dombrowski est arrêté le 14 août 1862 et se retrouve condamné à mort. Sa peine est commuée en déportation pour la Sibérie en 1864. Grâce à des amis, il parvient à s'évader d'une prison de Moscou, où il est en transit, et à rejoindre la frontière. En juin 1865, il arrive en France et devient dessinateur à Paris pour gagner sa vie. Il est élu ensuite au comité directeur de l'Union de l'émigration polonaise. L'année suivante, il rentre en contact avec des républicains et révolutionnaires français, tels que Delescluze, Vermorel ou encore Varlin. Durant le siège de Paris, il propose ses services au Gouvernement de la Défense nationale qui, non seulement refuse, mais le fait arrêter à 2 reprises. Pendant la période communale, il est nommé au commandement de la XIIe légion puis à celui de la place de Paris. A partir du 9 avril, il est chargé d'assurer la défense du secteur le plus exposé, celui de Neuilly et se retrouve à la tête de toutes les forces armées de la Commune de la Rive droite. Dombrowski suggère aux membres du Conseil de Commune des stratégies pour combattre l'armée versaillaise, mais ils n'en tiennent pas compte. Ainsi, on peut citer cette anecdote : alors que les Versaillais lui offrent 1 million de francs pour qu'il leur livre une porte de la capitale, il propose au Conseil de la Commune d'en profiter pour leur tendre un piège, mais l'affaire en reste là. Le 5 mai, il devient commandant-en-chef de l'armée de la Commune de Paris. Le 21 mai, débute ce qui va être la semaine sanglante. Les versaillais entrent facilement dans Paris par la porte de Saint Cloud. Dombrowski, absent de son quartier général apprend la nouvelle plus d'1 heure après. Il avertit par voie télégraphique le Conseil de la Commune, à qui il demande de lui envoyer des renforts, stipulant qu'alors, il pourrait les repousser. Son message reste lettre morte. Le 23 mai, il est mortellement touché sur une barricade et meurt quelques heures plus tard. Alors que son corps est transporté au Père Lachaise, le cortège est arrêté place de la Bastille. Lissagaray raconte : - « Les fédérés de ces barricades avaient arrêté le cortège et placé le cadavre au pied de la colonne de Juillet. Des hommes, la torche au poing, formèrent autour une chapelle ardente et les fédérés vinrent l'un après l'autre mettre un baiser sur le front du général. » Dombrowski est reconnu pour avoir été un excellent général, mais il ne fut guère entendu ou suivi par les membres de la Commune. Il faisait partie avec Walery Wroblewski et Louis Rossel des seuls officiers de la Commune ayant reçu une formation militaire supérieure. Les

images qui suivent

contiennent les liens de biographies. |