| Porte | ENTREE | AnarkaiA | Point of view | Index

Terre |

Mise

à jour : 15/10/2009 |

|

|

|

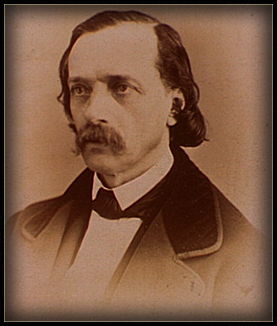

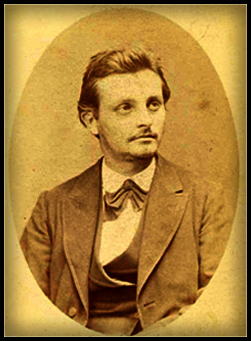

Né en Côte d'or, J.B. Millière est le fils d'un ouvrier tonnelier, profession vers laquelle il se dirige dans un premier temps. S'instruisant seul, il s'oriente finalement vers le droit, qu'il part étudier à Dijon, il a alors 20 ans. En 1841, il devient avocat. Il découvre le socialisme à travers Etienne Cabet et se met à propager ses idées, surtout à partir de 1848, date à laquelle il devient également secrétaire du club de la Révolution, animé par Armand Barbès. En mars 1849, il s'installe à Clermont-Ferrand et occupe la place de rédacteur en chef à L’Eclaireur républicain, auquel il fait prendre une tournure résolument socialiste. En avril, le journal est saisi. Quelques temps plus tard, il fonde Le Prolétaire, journal du paysan et de l’ouvrier. C'est un hebdomadaire qu'il rédige pratiquement tout seul. Il y dénonce l'organisation sociale de l'époque et se fait le défenseur du prolétariat, critiquant la position des modérés. Il y prône un socialisme anti-clérical et réclame, entre autres réformes, l'instauration d'une instruction gratuite. Dans le même temps, il tente de monter des associations ouvrières et devient le dirigeant de celle des ouvriers tailleurs de Clermont. Il essaye aussi de mettre en place un cours gratuit de droit constitutionnel, mais le projet échoue. En avril 1850, au bout de 20 numéros, sa revue est suspendue et Millière se retrouve poursuivi pour excitation à la haine. Il doit fuir précipitemment Clermont-Ferrand. Suite à son implication dans la lutte contre le coup d'Etat du 2 décembre 1851, il doit prendre le chemin de l'exil. Il revient en Côte-d'Or en 1859 à la faveur d'une amnistie. Il s'installe à Paris et vit sous surveillance policière. Il devient chef du contentieux d’une compagnie d’assurances, Le Soleil. Bien que ses compétences soient reconnues et appréciées, il est licencié en 1868 en raison de ses idées socialistes. En 1869, il devient le directeur-gérant de La Marseillaise de Rochefort. A travers ses articles, il défend l'idée que la République doit être associée au Socialisme et que celui-ci doit se fonder sur des méthodes scientifiques. Il développe ainsi une pensée politique qui le place aux premières loges de l'opposition au Second Empire. En février 1870 il est arrêté et est envoyé pour 3 mois en prison. Durant le siège de Paris, il est élu chef du 208e bataillon. Le 31 octobre, il prend une part active dans l'insurrection et fait partie de ceux qui envahissent l'Hôtel de Ville. Le 8 février 1871, très populaire, il est élu député à l'Assemblée Nationale. Le même jour, il publie un article dans Le Vengeur qui fait grand bruit. Il y démontre, preuves à l'appui, que Jules Favre a falsifié des documents officiels pour faire main basse sur un héritage. Pendant la période communale Millière se démène pour trouver un terrain d'entente entre Paris et Versailles. Dans un premier temps, il garde son mandat de député, mais après la première attaque menée par les troupes versaillaises contre Paris, il rompt avec l'Assemblée. A partir de là, il va tenter de rallier une partie de la bourgeoisie parisienne à la cause communale. Il anime également L'Alliance républicaine des départements, dont le but est d'envoyer des délégués en province afin d'informer les populations de ce qui se passe réellement à Paris et sur les objectifs que poursuit la Commune. Enfin,il collabore à 2 revues, Le Vengeur et La Commune. Millière n’occupera jamais aucun poste officiel ni militaire. Jusqu'au bout il œuvrera dans le sens de la conciliation, mais en défendant toujours fermement les principes républicains et communalistes. Il est arrêté le 26 mai et amené auprès du général de Cissey et du capitaine Garcin. De Cissey ordonne qu’il soit fusillé à genoux sur les marches du Panthéon. Millière refuse de s'agenouiller. Il y est contraint par la force. Il meurt en criant Vive l'Humanité. Comme on l'a vu ci-dessus, il n'a occupé aucune fonction officielle et sa mort en est apparue d'autant plus révoltante. Certains avancèrent l'idée que son exécution était due à son article du 8 février, dans lequel il avait confondu Favre. En 1873, sa femme intente une action contre le capitaine Garcin mais le tribunal se déclare incompétent. L'équipe

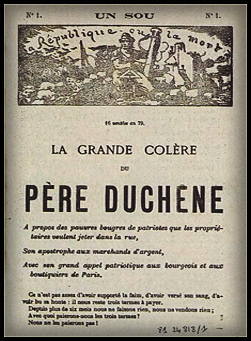

du Père Duchêne :

(Seules les images de Vermesch et du Père Duchêne ont un lien) Maxime

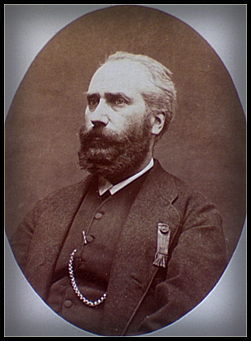

Vuillaume

(1844-1920)  Alphonse

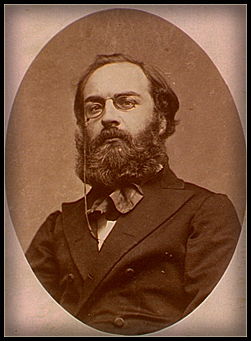

Humbert

(1844-1922)  Le père Duchêne fut le journal le plus lu sous la Commune de Paris, après Le Cri du Peuple de Jules Vallès. Son tirage variait entre 60 et 70 000 exemplaires. Vermesch en fut le principal rédacteur. |