Il peut être intéressant d'avoir quelques notions sur la Révolution française pour mieux appréhender Olympe de Gouges : Révolution française (Wikipédia)

Si tout au long de notre histoire, on trouve certainement des exemples de femmes qui contestent le régime patriarcal, Olympe de Gouges est souvent présentée comme la première féministe, celle qui en initie le mouvement. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'elle rédige en septembre 1791, peut être vu comme un acte fondateur.

Ce texte, non dénué d'humour, constitue une réponse féminine à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, proclamée le 26 août 1789. C'est le premier document de valeur juridique établissant la citoyenneté de la femme et l'égalité de ses droits avec l'homme.

Le texte est présenté devant l'assemblée en octobre 1791. Il est de suite rejeté et part dans les oubliettes de l'Histoire. Si en 1840, quelques passages refont surface..., il faut attendre 1986, pour qu'il ressorte dans son intégralité à l'instar de Benoîte Groult.

|

Préambule : Les mères, les filles, les soeurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. ( ... ) En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne. Article I : La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. (...) Article III : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et de l'Homme (...) Article IV : La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui; (...) |

Au delà du féminisme, Olympe de Gouges est humaniste. Libre penseuse et autodidacte, elle s'inscrit dans le courant d'idées des lumières, puisant notamment chez Rousseau. Elle s'invite dans le débat politique que les hommes se sont toujours réservés. Modérée, non-violente, elle défend des valeurs démocratiques et prône la conciliation. Elle réagit contre tout ce qui lui parait injuste. Elle se bat sur le front de l'égalité des sexes et milite pour l'abolition de l'esclavage, le principe de l'égalité doit s'appliquer à tout être humain.

Elle propose des réformes sociales : créer un impôt sur le luxe, redistribuer les terres en friches aux paysans ou à des coopératives, mettre en place des ateliers nationaux pour les ouvriers sans travail, des foyers pour mendiants, des maternités, une assistance sociale pour les veuves, les orphelins et les vieillards, réaliser des rues propres et pavées, remplacer le mariage religieux par un contrat civil équitable prenant en compte la possibilité d'autres liaisons pour les partenaires, reconnaître le droit au divorce, le droit à l'héritage pour les femmes, l'égalité des droits pour les mères célibataires, les enfants naturels et la possibilité pour ces derniers de rechercher librement leur paternité etc...

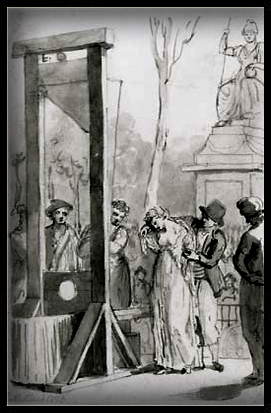

Olympe plaidera aussi en faveur de l'abrogation de la peine de mort mais tombera sous son couperet le 3 novembre 1793.

|

Article

X :

(...) la femme a le droit de monter sur l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune; (...) |

Olympe vécut conformément à ses convictions. Veuve précoce, déçue par son union, elle voit le mariage religieux comme le « tombeau de la confiance et de l’amour ». Elle choisit de ne plus se remarier pour vivre en femme libre et libertine. Au niveau collectif, elle préconise un impôt volontaire pour sauver la patrie et donne une part de sa fortune pour y contribuer.

D'abord dépeinte de manière carricaturale au XIXe siècle, on parle alors d'elle comme d'une piètre femme de lettres, on la décrit comme une hystérique, voir pire, on met en doute ses capacités mentales, puis elle tombe dans les oubliettes de l'Histoire. Il faut attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que divers chercheurs, notamment aux Etats-unis, au japon ou en Allemagne, se remettent à étudier sérieusement son cas. Depuis, son importance dans la révolution française et dans l’histoire des idées a eté largement reconnue. Aujourd'hui elle est considérée comme une grande figure de l'humanisme.

Olympe de Gouges est un pseudonyme, ses prénom et nom de naissance sont Marie Gouze.

Si Marie est reconnue officiellement comme étant l'enfant de Pierre Gouze, un boucher de Montauban, et d'Anne-Olympe Mouisset, la fille d'un drapier, elle serait en réalité le fruit d'une liaison entre cette dernière et le marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, un aristocrate qui fut président de la Cour d'Assises de Montauban puis homme de lettres. Une rumeur courut qu'elle était la fille batârde de Louis XV. Elle répondait à cela : « Je ne suis point fille de roi mais d'une tête couronnée de lauriers ». En tant que femme de lettres, elle se revendiquait d'un héritage littéraire venu du marquis.

Marie grandit dans l'environnement de la petite bourgeoisie de Montauban. Elle reçoit une éducation plus poussée que celle qu'on délivre habituellement aux jeunes filles de sa condition. Elle acquiert quelques notions de français. Sa langue maternelle et usuelle est l'occitan.

En 1765, elle a 17 ans. Elle est mariée à un traiteur de Paris plus agé qu'elle, Louis-Yves Aubry, sans doute un bon client de la boucherie familiale. Elle donne naissance à un garçon, Pierre. Son mari meurt l'année suivante. Marie va décider de ne plus jamais se remarier et de vivre libre. Elle désire quitter son milieu de la petite bourgeoisie provinciale où elle n'a aucun espoir d'émancipation. Elle voudrait embrasser une carrière littéraire, mais dans sa région, c'est un domaine réservé à la noblesse.

En 1770, elle rencontre Jacques Biétrix de Rozières, un riche toulousain, propriétaire d'une compagnie de transports militaires en contrat avec l'état. Ils deviennent amants. Il voudrait l'épouser mais elle refuse. Ils resteront dans cette relation jusqu'à la révolution. Quand il doit partir à Paris pour raison professionnelle, elle le suit avec son fils. Elle loge, dans un premier temps, chez sa soeur ainée. A Paris elle va pouvoir faire donner à son fils une très bonne éducation. Elle même, va se mettre à bien apprendre la langue française.

Marie Gouze, veuve Aubry, s'est choisie un nouveau nom, Olympe de Gouges, attestant ainsi du fait qu'elle n'a plus de compte à rendre à personne, sinon à elle-même. Elle est désormais, selon ses termes, son propre ouvrage. Jacques Biétrix lui octroyant une bonne rente financière, elle peut mener un train de vie de bourgeoise mondaine et dépenser sans compter. Elle fréquente les salons et en devient rapidement une galante fort appréciée et une courtisane entourée de nombreux admirateurs. A partir de 1774, son nom est mentionné dans l'Almanach de Paris, sorte d'annuaire recensant les personnes dites de condition.

Autour des années 1778, Olympe déserte les salons mondains. Elle rejoint un cercle d'intellectuels où l'on parle de philosophie et particulièrement des lumières. Elle y côtoie des hommes de lettres, des femmes d'esprits, des scientifiques, des artistes et notamment des comédiens. Elle se lance dans l'écriture et s'oriente sur le théâtre, auquel elle va vouer une véritable passion. Elle commence également à s'intéresser à la politique et le théâtre, bien que soumis à une censure, reste un moyen privilégié pour porter des idées. Olympe monte une petite troupe itinérante, qui sillonne Paris et sa région.

En 1780, elle écrit Zamor et Mirza, ou l’heureux naufrage, une pièce anti-esclavagiste. Elle met en scène la rencontre sur une île déserte, entre un couple d'esclaves noirs, Zamor et Mirza, venu s'y réfugier pour échapper à une condamnation injuste et un couple blanc de bonne condition, Valère et Sophie, rescapé d'un naufrage, Sophie devant son salut à Zamor. Reconnaissants et touchés par le sort des esclaves, Valère et Sophie vont tenter d'obtenir leur grâce auprès du gouverneur de la colonie.

|

Zamor : - « Cette différence est bien peu de chose, elle n'existe que dans la couleur, mais les avantages qu'ils ont sur nous sont immenses. (...) Ils se servent de nous dans ces climats comme ils se servent des animaux dans les leurs. » |

Le texte est accepté au répertoire de la Comédie Française en 1783, grâce à l'appui d'une marquise influente de la cour. Il n'est cependant lu qu'en 1785. De nombreuses familles de la cour tirant de gros profits du commerce colonial, il suscite une grande désapprobation. Le ton monte entre Olympe et des comédiens qui refusent d'adopter la couleur et le costume. C'est l'occasion de faire retirer la pièce, Olympe est même menacée d'être internée à la Bastille. Elle ne doit son salut qu'à quelques protecteurs influents. En 1788, elle publie un essai abolitioniste, Réflexions sur les hommes nègres, qui lui ouvre les porte de la Société des amis des Noirs.

|

- « L’espèce d’hommes nègres m’a toujours intéressée à son déplorable sort. (...) Ceux que je pus interroger ne satisfèrent jamais ma curiosité et mon raisonnement. Ils traitaient ces gens-là de brutes, d’êtres que le Ciel avait maudits; mais en avançant en âge, je vis clairement que c’était la force et le préjugé qui les avaient condamnés à cet horrible esclavage, que la Nature n’y avait aucune part et que l’injuste et puissant intérêt des Blancs avait tout fait ». - « Un commerce d’hommes !… grand Dieu ! et la Nature ne frémit pas ! S’ils sont des animaux, ne le sommes-nous pas comme eux ? et en quoi les Blancs diffèrent-ils de cette espèce ? » |

Le 6 novembre 1788 parait dans Le Journal Général de France, le premier pamphlet politique d'Olympe de Gouges, intitulé : Lettre au Peuple ou projet d’une caisse patriotique, par une citoyenne. A cette époque, le pays s'enfonce dans une grande récession économique. Olympe propose que les 3 ordres s'acquittent d'un impôt volontaire, selon leurs moyens, pour éponger la dette de l'état et venir en aide à « l’ouvrier (qui) manque de pain ». Elle préconise aussi une réduction du pouvoir royal.

A travers ce texte, Olympe suggère de

façon sous-jacente et avec humour que

les idées d'une femme sur les

affaires

publiques peuvent mériter d'être retenues.

Elle ouvre

les portes à la femme politique.

|

- « C’est au Peuple que je m’adresse : je le prie de me lire avec attention et de juger si je pense en bonne Citoyenne. Sa Majesté, sans doute, ne trouvera point mauvais qu’une femme attendrie sur l’affliction générale, ose prévenir (...) des maux encore plus cruels » - « Les Etats-Généraux (...) ne pourront trouver déplacés les conseils d’une femme qui, en dépit de la légèreté naturelle à son sexe, n’en a pas moins de bonnes vues; ce sexe, qu’on se plait tant à accuser de frivolité, n’en a pas moins en général des idées souvent ingénieuses » |

Le 15 décembre suivant, elle publie les Remarques patriotiques par la Citoyenne auteur de la Lettre au peuple, un second pamphlet dans lequel, elle remet en cause les fastes et les luxes de la noblesse de cour et expose un programme de réformes sociales. Elle appelle la cour à réduire drastiquement son train de vie et demande la création d'impôts sur des signes extérieurs de richesse, la mise en place d'une réforme agraire afin de redistribuer les terres en friches ou encore la création de Maisons de coeurs, fonctionnant comme des centres de soins pour les veuves, les orphelins et les vieillards.

En mai 1789 se réunissent les Etats généraux et le conflit entre les ordres s'intensifie. Quelques jours plus tard, Olympe exhorte la noblesse à se plier à une entente nationale dans un article, Le Cri du sage, par une femme. Dans ce même texte elle s’adresse pour la première fois directement aux femmes.

|

- « Ô sexe tout à la fois séduisant et perfide ! Ô sexe tout à la fois faible et tout-puissant ! Ô sexe à la fin trompeur et trompé ! Ô vous qui avez égaré les hommes qui vous punissent aujourd’hui de cet égarement par le mépris qu’ils font de vos charmes, de vos attaques et de vos nouveaux efforts ! Quelle est actuellement votre consistance ? » |

Après la prise de la Bastille, Olympe reste favorable à une monarchie constitutionnelle mais pense que Louis XVI devrait abdiquer en faveur d'un régent.

Alors que les journaux se multiplient, elle souhaite créer le sien, mais n'obtient pas d'autorisation. Qu'à cela ne tienne, durant la période révolutionnaire, Olympe rédigera sans compter pamphlets sur pamphlets et autres déclarations, proposant dans la foulée des tas de projets de lois. Ils seront publiés dans des brochures ou placardés sur les murs de la ville par voie d'affiches, qu'elle fera imprimer par milliers à ses frais. Elle continuera également à se servir du théâtre pour promouvoir ses idées. En haut lieu, on ricane de ses écrits, l'invitant à reprendre sa vie de courtisane et à aller retrouver ses galants plutôt que de se méler de politique.

Au début de la révolution, Olympe s'installe à Versailles pour assister aux séances de l'Assemblée. Bientôt, elle y prend la parole. Elle y revendique la citoyenneté des femmes et propose ses réformes politiques et sociales. Si elle se fait beaucoup d'ennemis, d'autres admirent son éloquence et la valeur de ses idées, tels Condorcet ou Mirabeau. Elle fréquente également le club des jacobins.

Sa pièce Zamor et Mirza, rebaptisée L'esclavage des noirs, est jouée en décembre 1789. Elle est copieusement sifflée et Olympe récolte insultes et menaces. Si une nouvelle constitution a vu le jour, le lobby colonial reste puissant. La pièce finit par être déprogrammée. Pour la petite histoire, mentionnons qu'Olympe reversera la moitié de ses recettes au titre de l'impôt volontaire. En 1790, elle persiste et publie encore une pièce sur le même thème, Le Marché des Noirs.

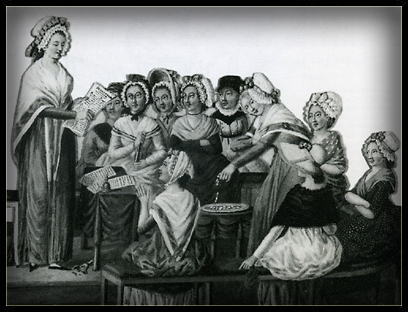

Cette même année, Olympe retourne à Paris, où elle fréquente Condorcet et son épouse Sophie Grouchy, avec qui elle se lie d'amitié. Au niveau des idées, Condorcet et Olympe se retrouvent. Ils partagent la même volonté de mettre fin à l'esclavage. Ils ont foi dans les valeurs démocratiques. Condorcet est également un des rares révolutionnaires à prôner l'égalité des sexes. Dans ce combat, Olympe est rejointe aussi par de nombreuses femmes. Confortée par ces soutiens et s'appuyant sur le rôle que jouent ses consœurs dans le déroulement de la révolution, elle rédige en septembre 1791 son texte le plus célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il est d'emblée rejeté puis oublié. Avec le temps, il y aura quand même quelques petites avancées. La constitution du 3 septembre 1791 institue le mariage civil. En 1792, les femmes sont admises dans les cérémonies nationales, telle la commémoration de la prise de la Bastille. Un peu plus tard, le 20 septembre, la Convention nationale vote le droit au divorce.

Le 10 août 1792, la déchéance du roi est votée. Le 20 septembre 1792, la République est proclamée. Olympe rejoint le groupe des Girondins, dont fait partie son ami Condorcet. Ils représentent l'aile modérée et fédéraliste des républicains, face aux montagnards et à la Commune de Paris, qui réclament des mesures radicales et défendent la centralisation. Ils vont bientôt se déchirer.

Pour l'heure, Olympe fustige les partis extrèmes qui ont conduits à des massacres début septembre. Elle dénonce par voie d'affiches, qu'elle fait placarder dans tout Paris, la Terreur qu'elle voit poindre à l'horizon. Elle s'en prend à Marat et à Robespierre.

En décembre, alors que doit se tenir le procès du roi, elle prend sa défense même si elle réprouve sa trahison. Elle se propose même d'assister son avocat mais reçoit un refus méprisant. En se prononçant contre son exécution, Olympe veut plaider d'une manière générale, en faveur de l'abolition de la peine capitale. Le roi sera guillotiné le 21 janvier1793.

Au printemps 1793, elle publie de nombreux écrits contre la dictature qui s'installe. La france est dans un climat de guerre, la guillotine tranche les têtes et les lois se font de plus en plus liberticides. Au début du mois de juin, les députés Girondins sont arrêtés et mis en accusation. Dans les jours qui suivent, Olympe rédige un Testament politique, uniquement adressé aux jacobins, dans lequel elle prend la défense des Girondins. Elle en appelle à la raison et à la conscience pour réagir contre la logique de la Terreur. « (...) Je n’accuse directement personne ; mais enfin que ferez-vous, que deviendrez-vous, hommes de sang (...) ».

|

- « Français, voici mes dernières paroles, écoutez-moi dans cet écrit, et descendez dans le fond de votre cœur : y reconnaissez-vous les vertus sévères et le désintéressement des républicains ? Répondez : qui de vous ou de moi chérit et sert le mieux la patrie ? Vous êtes presque tous de mauvaise foi. Vous ne voulez ni la liberté ni la parfaite égalité. L’ambition vous dévore ; et ce vautour qui vous ronge et vous déchire sans relâche, vous porte au comble de tous les excès. Peuple aimable, devenu trop vieux, ton règne est passé, si tu ne l’arrêtes sur le bord de l’abîme. Jamais tu ne fus plus grand, plus sublime que dans le calme majestueux que tu sus garder au milieu des orages sanguinaires, dont les agitateurs viennent de t’environner ; rappelle-toi qu’on peut te rendre les mêmes pièges ; et si tu peux conserver ce calme et cette auguste surveillance, tu sauves Paris, la France entière et le gouvernement républicain. » |

Le 9 juin, elle adresse une lettre à la convention, dans laquelle, elle plaide ouvertement en faveur des Girondins, mais celle-ci est arrêtée en cours de lecture.

En juillet, Olympe persiste et veut placarder dans tout Paris un texte, Les 3 urnes ou le Salut de la patrie, par un voyageur aérien. Elle y appelle à l'arrêt des massacres liés aux conflits de pouvoir des différentes factions et propose de s'en remettre à un scrutin où le peuple choisirait librement la forme de gouvernement qui lui convient, monarchie, république centralisée ou république fédérative. Ce texte tombe sous le coup d'une loi votée en mars, condamnant à mort toute personne remettant en cause le principe républicain. Elle est dénoncée par son afficheuse et de suite est arrêtée. De sa prison, elle cherche des appuis, mais son courrier est intercepté et il ne reste plus grand monde pour la défendre. Elle parvient tout de même à faire afficher 2 derniers textes, Une patriote persécutée et Olympe de Gouges au tribunal révolutionnaire. Elle fustige la dictature et réclame un procès public, sûre de pouvoir démontrer que son combat s'inscrit bien dans l'idéal révolutionnaire et de faire éclater son innocence au grand jour

Le 2 novembre, à 7 heures du matin, elle passe devant le Tribunal révolutionnaire. Elle n'a pas le droit à un avocat. Elle tente de faire valoir son engagement patriotique et ses convictions humanistes, mais le combat est perdu d'avance, les dés sont pipés et les jeux sont faits. La sentence tombe : la peine de mort. Elle s'écrit alors : « Mes ennemis n’auront point la gloire de voir couler mon sang. Je suis enceinte et donnerai à la République un citoyen ou une citoyenne. ». On ne guillotinait pas les femmes enceintes. Elle est examinée par des médecins qui ne peuvent se prononcer. Le lendemain, elle monte sur l'échafaud. Juste avant, dans une ultime coquetterie, elle demande un miroir : « Dieu merci, mon visage ne me jouera pas de mauvais tours ! ». Ses derniers mots sont : « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort ! ».

A partir de là, c'est la fin de tout espoir d'émancipation féminine. Le 8 novembre, les clubs et les sociétés populaires de femmes sont interdits. Chaumette, procureur de Paris alors, écrira :

- « Rappelez-vous l'impudente Olympe de Gouges qui la première institua des sociétés de femmes et abandonna les soins du ménage pour se mêler de la République et dont la tête est tombée sous le fer vengeur des lois... »

Son propre fils, qui mène une brillante carrière dans l’armée doit la renier.

Avant de conclure, une autre femme de cette

époque se doit

d'être

mentionnée, Théroigne de

Méricourt. Son parcours est semé

d'embûches, mais armée de

sa générosité, elle se jette, dans les

bras de la révolution française et de la

République. Elle suit les débats à

l'assemblée et prend une part active dans ce qui se passe.

Elle tente de faire valoir la cause des femmes. Dans une autre

version qu'Olympe, elle signe aussi l'entrée des femmes dans

l'arène politique et la naissance du

féminisme. Biographie

à droite

|

Théroigne de Méricourt : - « Elevons-nous à la hauteur de nos destinées ; brisons nos fers ; il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité, où l’ignorance, l’orgueuil et l’injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. » |

Olympe est morte, d'autres femmes engagées

tombent sous le couperet de la guillotine,

Théroigne de Méricourt finit à

l'asile. C'en est fini de la parole des femmes, le mouvement

féministe est décapité .... Oui ...

Mais

non ... les graines sont semées

....  .

.

Durant le XIXe siècle, des amazones libres fleurissent et prennent le relais de leurs grandes soeurs.

La Déclaration

des droits de la femme

et de la citoyenne

Quelques mots

d'Olympe De Gouges

Liste des

Pièces de théâtre et textes

d'Olympe de Gouges

Dossier du

Monde Diplomatique

Bio rapide

Celle qui voulut politiquer

A contre courant

Olympe de Gouges

racontée par un écrivain

Partie 1

Partie 2

Divers textes

d'Olympe :

Mémoire de

Madame Valmont (1784)

Réflexions sur les

hommes nègres (1788)

Remarques patriotiques (Extrait Juin 1788)

Avis pressant, ou réponse

à mes calomniateurs (Mai 1789)

Projet d'un second théâtre

et d'une maternité (Extraits Juin 1789)

L'esclavage des noirs (Décembre 1789)

Testament politique (4 juin 1793)

Les trois urnes (19 juillet 1793

Le texte qui conduit

Olympe sur l’échafaud)

Olympe de Gouges au

Tribunal révolutionnaire

(21 septembre 1793)

Dernière lettre à son fils (1793)

Olympe de Gouges

Devant le

Tribunal révolutionnaire

Annexe :

Un discours au féminin :

Le projet d’Olympe de

Gouges

(Revue.org)

Olympe l'imprécatrice

(24/07/2003 Le Monde)

Colloque

Olympe de Gouges : une

femme du XXIe siècle

(Fichier PDF)

*******************

Théroigne de Méricourt

******

« Nous aussi des

citoyennes. »

Les femmes dans la

Révolution française de 1789