| Porte | ENTREE | AnarkaiA | Point of view | Index Commune | Mise

à jour : 29/04/2009 |

|

|

|

|

Paris

s'organise

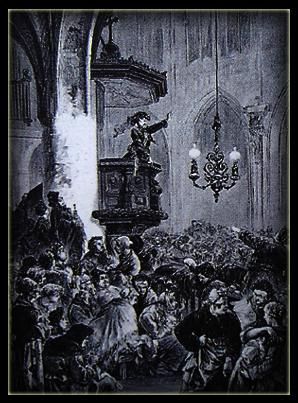

Les clubs

Ceux sont, en quelque sorte, des associations, qui

se

réunissent publiquement et ce, de manière

permanente, pour mener des

débats

de société ou politiques. On peut citer

le Club des

Jacobins. Ils naissent pendant

la Révolution

française. Ils se voient fréquemment interdits au

cours du XIXe

siècle, par

les régimes autoritaires qui

se succèdent.

Ce sera le cas sous le Second Empire.

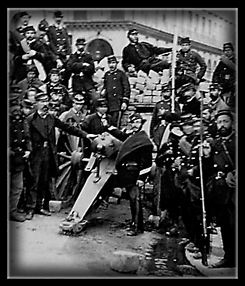

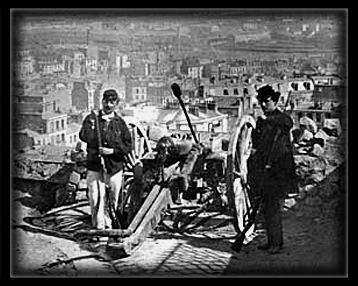

Après la proclamation de la république, ils réapparaîssent nombreux dans Paris. Si le principe reste le même que sous la révolution de 1789, on y apporte aussi une touche nouvelle, la démocratie directe. Ils vont se multiplier et jouer un rôle fondamental pendant la Commune, constituant un lien entre le peuple et ses institutions. Nous les verrons plus en détail, quand nous serons au coeur de l'événement. A ce moment de l'histoire, on peut dire que ce sont des lieux où l'on essaye d'élaborer un projet commun de société. Enfin on peut ajouter que les Femmes y sont particulièrement actives. Certains clubs sont d'ailleurs principalement féminins.  Au soir du 04 septembre, la Chambre fédérale des Société ouvrières réclame l'organisation dans les plus brefs délais, d'élections municipales pour remplacer les maires nommés sous le Second Empire. D'autre part, des militants ouvriers pensent qu'il faut créer des organismes de surveillance populaire afin de veiller au maintien de la république et de ses principes fondamentaux (Liberté de presse, de réunion, d'association etc..). Ceux-ci mis en place dans les différents quartiers de Paris pourraient également permettre de pourvoir aux mesures urgentes qui leur sont propres, que ce soit en matière de défense ou de répartition des subsistances, en agissant directement ou en portant des réclamations aux autorités compétentes. Le lendemain, 4 à 500 délégués ouvriers, notamment issus de la Chambre fédérale des Sociétés ouvrières et de l'Internationale, se rassemblent et votent la résolution suivante : - « Il faut organiser sur le champ des comités républicains dans chaque arrondissement. Chaque arrondissement déléguera 4 de ses membres pour former un comité central. » Dans les jours qui suivent, les Comités sont créés dans plusieurs arrondissements. Ils prennent le nom de Comité de Vigilance. Le 13 septembre, le Comité central républicain des Vingt arrondissements (appelé aussi Comité de la Corderie, ses réunions se faisant Place de la Corderie) entre en fonction. Le 15, il placarde une affiche sur les murs de la ville, qui pose les bases d'un programme politique communal portant sur 4 points : - Police et sécurité publique : Supprimer la police issue des régimes monarchiques et la remettre aux mains des municipalités. Nommer par quartier les magistrats répondant au principe de la responsabilité et confier à la Garde nationale la mission de les assister. Abroger toutes les lois restrictives, répressives et fiscales contre le droit d'écrire, de parler, de se réunir et de s'associer. - Subsistances et logements : Réquisitionner des marchandises, des logements et mener un programme de rationnement pour pouvoir résister à un siège de la ville par les troupes allemandes. Les 2 autres points concernent l'organisation de la défense de Paris et de la province. Parmi les signataires, on retrouve les noms de futurs communards, Pindy, Vaillant, Malon, Ranvier, etc... Il est à noter que d'autres types de comités ou d'associations voient le jour à la suite de la proclamation de la république. Si cela témoigne d'une activité politique intense, il n'en demeure pas moins que les forces se dispersent. C'est ainsi que prend forme l'idée fédérative qui va régir le Comité central des Vingt arrondissements, avec la volonté de concilier la particularité et l'autonomie de chacun et l'action commune. Les Comités de Vigilance animent la vie politique des quartiers et contrôlent le travail des maires, renommés depuis le 7 septembre. Le Comité central des Vingt arrondissements devient une sorte de Gouvernement de Paris en parallèle au Gouvernement de la Défense nationale. Pour contrer son influence, ce dernier mène une campagne de calomnies à l'encontre de certains de ses membres, qui s'avèreront non-fondées mais qui terniront un peu son image. Un appel à manifester, lancé le 8 octobre, pour protester contre l'ajournement des élections municipales, échoue faute de participants. Le Comité central renforce, pourtant, son organisation en tenant des séances quotidiennes et renouvelant ses mandataires régulièrement. Au 1er janvier 1871, il change de nom et devient la Délégation des Vingt arrondissements. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, cette délégation fait placarder sur les murs de Paris, l'Affiche rouge, qui dénonce la faillite du gouvernement et lance un appel à la création de la Commune. Après les élections de l'Assemblée Nationale du 8 février, au cours de laquelle la Délégation fait une campagne active, son importance diminue au profit du Comité central de la Garde nationale, qui dispose d'une bien plus large base populaire, ses effectifs, allant en augmentant à mesure que le siège dure. Son rôle s'amoindrit encore plus après l'insurrection du 18 mars et les élections pour le Conseil de la Commune, auxquelles elle participe encore activement, en reprenant son nom d'origine. La plupart de ses candidats sont élus. Le Comité central des Vingt arrondissements tient sa dernière séance le 19 mai. Paris, assiégé, forme son armée populaire et fait, via celle-ci l'apprentissage de la démocratie directe. Cette armée élit ses officiers, malgré un état-major imposé. Elle ne tarde pas à créer une organisation autogérée qui finit par doubler l'administration ordinaire au niveau de chaque arrondissement. La Garde nationale va être l'embryon d'un pouvoir populaire. Revenons, en arrière, car cette Garde Nationale a une histoire. En juin 1789, les Parisiens réclament l'institution d'une Garde bourgeoise pour maintenir l'ordre. Louis XVI refuse mais le 13 juillet Paris vote pour la formation d'une milice de 48 000 hommes, dont Lafayette est élu commandant. Les autres villes suivent le mouvement et l'ensemble de leur Garde est unifié en une Garde nationale qu'organise la loi du 14 octobre 1791. Tous les citoyens actifs (électeurs payant une contribution directe égale à 3 journées de travail) au-dessus de 18 ans doivent désormais en faire partie. La Garde parisienne va jouer un grand rôle dans les journées révolutionnaires. Elle est ensuite écrasée par Bonaparte, puis réorganisée en 1805 et 1812. L'empereur y incorpore tous les hommes valides mais se réserve la nomination des officiers. Louis XVIII la place sous sa charte. Charles X, voyant en elle un foyer potentiel du libéralisme, la dissout le 29 avril 1829. La Garde nationale se reforme à partir de la révolution de 1830. Elle devient un instrument de soutien au régime de Louis-Philippe, intervenant avec vigueur dans la répression des insurrections (1832, 1834 etc..). Elle rejoint le camp républicain, lors de la révolution de février 1848, et prend part au renversement de la Monarchie de juillet. Elle se range, à nouveau, du côté du pouvoir et participe activement à l'écrasement de la révolte ouvrière lors des sanglantes journées de juin. A cette époque, tous français agé de 25 à 30 ans, jouissant de ses droits politiques, en fait partie. Si l'état lui fournit les armes, le Garde doit s'acheter lui même ses vêtements. Son service reste gratuit s'il reste dans les limites de sa commune mais il reçoit une solde s'il doit intervenir au delà. Mise en sommeil sous le Second Empire, le recours à la Garde Nationale est remis à l'ordre du jour, dès le début de la guerre contre la Prusse et des premiers revers de l'armée française. Des milliers de demandes d'enrôlement ont lieu. L'Empire cherche à les contenir, en limitant le nombre de bataillons et en les composant d'éléments sûrs. 60 Bataillons de tendance bourgeoise sont créés en août. Le 06 septembre, 2 jours après la chute de l'empire, 60 autres bataillons sont constitués, encore une fois avec des éléments modérés, mais tous les bataillons suivants se forment dans les quartiers populaires et de manière massive. A la fin du mois, on en compte 254, regroupant 300 000 hommes. Les armes et une solde, ce qui n'est pas négligeable à une époque où le chômage frappe dûrement les parisiens, sont fournies par l'intermédiaire des mairies. La Garde nationale se compose de 20 légions, 1 par arrondissement. Chacune comprend un certain nombre de bataillons, variant suivant le nombre d'habitants de son arrondissement respectif. Ces bataillons élisent leurs chefs et se politisent de plus en plus au fur et à mesure du siège. Les Blanquistes et dans une moindre mesure, les Internationalistes occupent une place prédominante dans les états-majors des bataillons. Originellement milice bourgeoise, la Garde nationale devient une véritable armée populaire et républicaine. Elle va être partie prenante dans les insurrections du 31 octobre et du 22 janvier. L'armistice précipite la formation du Comité central de la Garde nationale qui va fédérer les bataillons. L'initiative en revient à un certain Henri de La Pommeraye, journaliste et à un commerçant du nom de Courty. Ils organisent une première réunion le 6 février d'où un bureau ressort. Il est chargé de convoquer tous les délégués d'arrondissement de la Garde nationale à une nouvelle assemblée prévue pour le 15 février au Vauxhall. Ce jour là, à l'exception de ceux du 1er et 2e arrondissement, tous les délégués sont présents. Une commission provisoire est élue. Elle a pour mission d'élaborer les statuts d'une fédération de la Garde nationale. Le 24 février, 2000 délégués, représentant 200 bataillons, se réunissent à nouveau. Ils adoptent le projet de fédération et votent une motion précisant que la Garde nationale résistera par la force à toute tentative de désarmement. Le 03 mars à la suite d'une nouvelle réunion, un comité exécutif provisoire est élu et le 04, il publie une proclamation déclarant que la Garde nationale sera désormais dotée d'un Comité Central élu. Elle devient totalement autonome : « Le Comité central de la Garde nationale, nommé dans une assemblée générale de délégués représentant plus de 200 bataillons, a pour mission de constituer la Fédération républicaine de la Garde nationale, afin qu'elle soit organisée de manière à protéger le pays mieux que n'ont pu le faire jusqu'alors les armées permanentes, et à défendre, par tous les moyens possibles, la république menacée. Le Comité central n'est plus un comité anonyme, il est la réunion de mandataires d'hommes libres qui connaissent leurs devoirs, affirment leurs droits... » Le 10 mars, suit une proclamation encore plus virulente : - « Plus d'armées permanentes, mais la nation tout entière armée ... Plus d'oppression, d'esclavage ou de dictature d'aucune sorte, mais la nation souveraine, mais les citoyens libres se gouvernant à leur gré. » Un appel à la fraternisation est lancé, en même temps, à l'armée régulière. Le 15 mars, au cours d'une nouvelle assemblée, le Comité central est élu, fédérant 215 bataillons adhérents qui ne reconnaissent pas d'autre autorité que la sienne et qui se fixent comme objectif l'instauration d'une république démocrate et sociale. 3 jours plus tard c'est l'insurrection du 18 mars, au cours de laquelle, la Garde nationale va prendre le contrôle des événements et fournir son armée fédérée à la Commune. Elle démontre, ce faisant, qu'une armée populaire peut devenir une force révolutionnaire. Le gouvernement en comprendra la leçon et la dissoudra définitivement par la loi du 30 août 1871. Revenons maintenant à la chronologie des derniers événements, qui de février à mars, vont finir par provoquer l'insurrection du 18 mars. En route vers

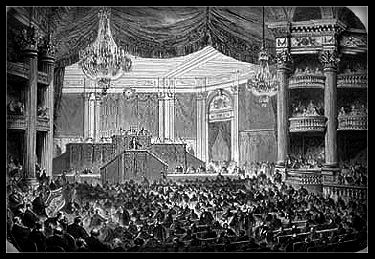

la Commune

L'armistice signé, il s'agit, dès lors, pour les membres du Gouvernement, d'organiser au plus vite des élections pour qu'une nouvelle assemblée, émanant d'une volonté nationale, légitime la signature de la paix. Elles sont fixées pour le 08 février et sont baclées en 10 jours. Il n'y a pas de campagne d'information si ce n'est dans quelques grandes villes. Aucune réunion électorale n'est faite dans les 43 villes occupées par les garnisons allemandes. Enfin 500 000 soldats, prisonniers de l'autre côté du rhin ou internés en Belgique et en Suisse ne peuvent pas voter. Gambetta, grand républicain dans l'âme, voyant la république en danger fait passer un décret qui empêche les personnalités les plus impliquées dans le régime du Second Empire ainsi que les membres de la famille impériale d'être éligibles. Mais Jules Simon s'empresse de le faire annuler. Gambetta démisionne le 06. A Paris, la campagne électorale est très active. La Chambre fédérale des Sociétés ouvrières, l'Internationale et la Délégation des Vingt arrondissements présentent en commun une liste de candidats socialistes révolutionnaires, dont on retrouvera la plupart au sein du Conseil de la Commune. Ils publient un manifeste : « Ceci est la liste des candidats présentés, au nom d'un monde nouveau, par le parti des déshérités, parti immense, mais qui, jusqu' aujourd'hui, n'a pu être agréé, pour quoi que ce soit, par les classes qui gouvenent la société... Les candidatures socialistes révolutionnaires signifient : Défense à qui que ce soit de mettre la République en question; Nécessité de l'avènement politique des travailleurs; Chute de l'olligarchie gouvernementale et de la féodalité industrielle; Organisation d'une République qui, en rendant aux ouvriers leurs instruments de travail, comme celle de 1792 rendit la terre aux paysans, réalisera la liberté politique par l'égalité sociale. » Seuls 4 d'entre eux sont élus, Charles Gambon, Félix Pyat, Henri Tolain et Benoît Malon, Paris optant plus pour des bourgeois démocrates ou libéraux tels Blanc, Hugo ou encore Clémenceau. Ces élections offrent surtout une victoire écrasante des monarchistes de diverses tendances. On les nomme les ruraux. Ils ne cachent guère leurs intentions de remettre en place une Restauration. Ils totalisent quelques 400 députés face à un peu plus de 150 républicains. On compte aussi une centaine d'élus d'un centre incertain. La rupture entre le peuple de Paris et la province est consommée. Capitularde mais chauvine, l'assemblée invalide le mandat de Garibaldi le 8 mars car il est d'origine italienne et donc étranger. Il reste pourtant le seul général invaincu dans cette guerre contre la Prusse, il s'était rallié à la France au nom de l'idéal républicain. Victor Hugo, après un discours en sa faveur, donne sa démission. L'assemblée a, dès lors, 2 priorités : Signer la paix et soumettre Paris. Les députés se réunissent le 13 à Bordeaux. Si la raison en est que la capitale est assiégée, Bordeaux représente aussi l’anti-Paris, elle n’a jamais subi d’insurrections populaires. La première

mesure votée est l'annulation de la maigre solde des Garde

nationaux.

Ce qui, en ces

temps de chômage, privent des centaines de milliers de

parisiens d'un

revenu sûr. Le 16, l'assemblée se donne Jules

Grevy comme président et

place Adolphe Thiers à la

tête du

pouvoir exécutif. Le 19, il est investi officiellement de sa

fonction

et forme son ministère. Les parisiens le

détestent et le surnomment Foutriquet

ou

encore Thiers 1er, roi

des capitulards. Du 24 au 26 février, des manifestations spontanées se déroulent dans Paris. Des bataillons défilent aux sons des tambours autour de la bastille dans une atmosphère de liesse. Ils ornent le monument de drapeaux et de bannières et déposent des couronnes d'immortelles à son socle. On fête l'anniversaire de la révolution de février 1848 et la constitution de la Garde nationale en fédération autonome. Dans le même temps, les canons, laissés à l'abandon par le gouvernement comme pour les remettre aux mains de l'ennemi, sont rassemblés et mis à l'abri dans les quartiers de Montmartre et de Belleville. Ils ont été fabriqués par les manufactures de Paris et financés par une souscription populaire (pour la petite histoire, Victor Hugo en payera lui même 2 avec les droits de la première édition des Châtiments). Les parisiens considèrent donc, qu'ils leurs appartiennent légitimement. De plus la Garde nationale a fait part de son refus d'être désarmée. Du côté du gouvernement, Thiers rencontre Bismarck à Versailles. Les préliminaires de paix sont signés le 26 et sont ratifiés le 1er mars par l'assemblée. La France accepte la perte de l'Alsace et d'un tiers de la Lorraine en dépit des protestations des députés de ces régions, et le versement d'une indemnité de 5 Milliards à l'Allemagne, qui doit retirer ses troupes au fur et à mesure du paiement. Les mains libres, Thiers peut maintenant s'attaquer à sa deuxième tâche, la soumission de ce Paris, qui prend une dangereuse tournure révolutionnaire. Il faut écraser, une bonne fois pour toutes, ce peuple rebelle avec ses aspirations d'émancipation et lui couper pour longtemps, l'envie de renverser l'ordre bourgeois. Thiers semble bien avoir un plan pour cela. Il va multiplier les provocations à l'égard de Paris. |