| Porte | ENTREE | AnarkaiA | Point of view | Index Commune | Mise

à jour : 17/03/2009 |

|

|

|

|

II

: Les germes de la Commune

Le contexte économique et social

Sous le Second Empire la France

connaît un

essor économique sans précédent. Elle

entre dans l'ère du capitalisme

de la grande

industrie et du commerce international. En 18 ans,

la production de charbon passe de 5 à 13,5

millions de tonnes, celle du

minerai de fer de 1,7 à 3,1 millions de tonnes. Les voies

ferrées passent de 3.910 à 18.000 km. Les

villes se transforment à travers de grands travaux de

rénovation. Paris change de visage sous

l'égide du préfet Haussmann.

Les maniements de capitaux et les besoins de

crédits prennent une ampleur considérable.

Napoléon III créait le

Crédit Foncier en 1852. Des

grandes banques se montent, le Crédit Mobilier en 1852, le

Crédit Lyonnais en 1863, la

Société Générale en

1864, etc... Un nouveau mécanisme

financier se met en

place,

basé

sur des émissions d'actions et d'obligations,

entraînant la spéculation

boursière.

Les différentes campagnes militaires, tombeaux de bien plus de 100 000 hommes, vont générer d'excellentes affaires pour les maîtres du capital. Les élites au pouvoir changent. La noblesse disparaît de l'administration politique au profit de la haute bourgeoisie des affaires. Eugène Schneider, propriétaire d'une grande partie de la sidérurgie, est ministre du Commerce puis président du Corps législatif, durant la période de l'Empire libéral. Achille Fould, un des fondateurs du Crédit mobilier, est ministre des finances de 1849 à 1852, puis de 1861 à 1867. Si les tenants du capital se constituent d'immenses patrimoines, c'est au détriment d'une main d'oeuvre ouvrière corvéable à merci. Les écarts de revenus entre les classes dirigeantes et les prolétaires ne font que se s'élargir. Ces derniers n'ont pas le droit au chapitre. Ils subissent les aléas des crises et doivent se contenter de salaires misérables qui n'évoluent guère et ne suivent pas la hausse des prix. Entre 1850 et 1870, les salaires augmentent de 15 à 30% alors que le coût de la vie croît de 45%, avec des hausses de 50% pour l'alimentation et de 100 à 150% pour le logement. Si la journée de travail reste de 12H, les cadences grimpent. Dans les mines, la moyenne d'extraction quotidienne passe de 643 kg en 1851 à 777 en 1869. Hommes, femmes et enfants sont tous logés à la même enseigne. C'est dans la population ouvrière que la mortalité infantile est la plus forte. Le développement du capitalisme entraîne une concentration ouvrière dans les villes. Entre 1850 et 1870, Lille passe de 70 000 à 160 000 habitants, Marseille de 195 000 à 313 000, Paris de 1 287 000 à 1 850 000. La concentration se fait également sur les lieux de travail. Une usine comme celle du Creusot regroupe 10 000 travailleurs. Dans ce contexte, des liens de solidarités se tissent et conduisent à une conscience de classe et de ses capacités d'actions chez les travailleurs. Chantier pour un autre

monde

Le

mouvement ouvrier, décapité lors des

journées de juin 48, refait

surface dans la seconde décennie de l'Empire avec une

nouvelle

génération de militants. Il s'organise, peu

à

peu, avec comme point culminant, la création de

l'Internationale en

1864. Le socialisme se construit

sur des bases plus solides et les idées

collectivistes se

diffusent. Les grèves et les luttes

vont s'intensifier durant les dernières années du

régime impérial.

Esprits

de la

Commune

-1840

: «Qu'est ce que la

propriété» Proudhon

-1848 : «Le Manifeste du Parti Communiste» Marx /Engels -1860 : «La femme affranchie» Jenny d’Héricourt Proudhon

Durant l'Empire

les théories

mutuellistes de Proudhon exercent une grande influence sur le monde

ouvrier et dans les

rangs de ses militants. La pensée Proudhonnienne est

largement

majoritaire au sein de l'Internationale à ses

débuts, puis s'efface

peu à peu au détriment des théories

collectivistes et d'orientations

plus révolutionnaires de Marx et Bakounine.

Malgré tout elle

va imprégner bien plus largement la Commune dans son

organisation,

que ces dernières.

Marx conceptualise le socialisme scientifique. Le

communisme devrait être l'aboutissement de

l'histoire sociale

des

Hommes.

A travers une oeuvre considérable, il propose, non pas une doctrine mais une analyse de notre société. Sa grande force est de l'avoir étudiée sous de multiples angles, philosophique, historique, sociologique et économique. On raconte bien n'importe quoi sur le vieux barbu et tous les régimes despotiques, qui au XXe siècle se sont réclamés de sa pensée, la dénaturant sans vergogne, ont largement contribués à brouiller les pistes. Marx, lui même, disait qu'il n'était pas marxiste  ,

en raison de ceux qui se revendiquaient déjà de

sa pensée à la fin de

sa vie. Pour lui, ce ne sont pas les idées qui provoquent

les

bouleversements dans l'histoire, mais les Hommes pris dans des rapports

sociaux définis. L'histoire est en mouvement. Le

communisme ne

peut donc pas se construire d'après un schéma

préétabli, c'est

une

société en devenir. ,

en raison de ceux qui se revendiquaient déjà de

sa pensée à la fin de

sa vie. Pour lui, ce ne sont pas les idées qui provoquent

les

bouleversements dans l'histoire, mais les Hommes pris dans des rapports

sociaux définis. L'histoire est en mouvement. Le

communisme ne

peut donc pas se construire d'après un schéma

préétabli, c'est

une

société en devenir.- «

Ce sont les hommes qui font leur propre histoire, mais ils ne la font

pas d'une façon arbitraire, ni dans des circonstances

librement

choisies ; ils la font dans des conditions qu'ils ont

trouvées devant

eux, qui leur ont été

léguées par le passé, bref, dans des

circonstances données ».

(Le

18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte)

Le capitalisme serait l'ultime étape de la lutte des classes dans l'histoire, se réduisant à un affrontement entre le prolétariat et la bourgeoisie. Cette dernière, propriétaire des moyens de production, vit de la force de travail du premier, le condamnant à une vie misérable. Pour s'émanciper de sa condition, le prolétariat devra renverser la bourgeoisie et, ce faisant mènera à l'abolition des classes ainsi que de toute forme d'appareil d'état, qui n'aura plus lieu d'être. Je renvoie aux liens ci-dessous, pour approfondir un peu plus, ceci étant très succinct.  On peut ajouter que Karl Marx propose des analyses de la révolution de février 48, La lutte de classe en France et du coup d'état de Napoléon III, Le 18 brumaire de L. Bonaparte. Il suivra également de près la Commune et en dressera le bilan dans La guerre civile en France. Il n'aura, cependant guère d'influence sur sa mise en oeuvre. «

L'histoire de toute

société

jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes

»

(Manifeste du parti communiste)

«

Les

philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de

le

transformer maintenant »

(Thèses sur

Feuerbach, XI)

Jenny d'Héricourt

Elle

marque l'entrée des femmes

dans la lutte pour leur émancipation et plus

généralement dans le

mouvement

révolutionnaire. Elle

semble être la mère de toutes

celles qui vont jouer un rôle très important

durant la Commune. Elle

même, n'y participera pas.

Auguste

Blanqui

Arrêté peu de temps avant l'insurrection

de la Commune, Blanqui n'en aura pas connaissance. Son influence, sur

elle, sera, pourtant

considérable, via les Blanquistes, adeptes de sa

stratégie et de sa pensée, regroupés

en un mouvement et fort nombreux

durant l'insurrection parisienne. Si Proudhon offre la base

théorique,

Blanqui

semble être la cheville ouvrière de la Commune.

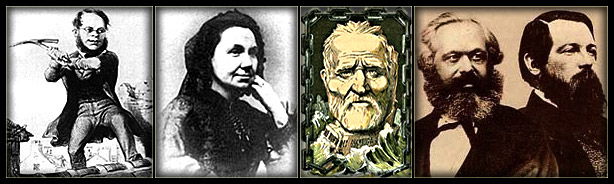

P.J. Proudhon

J.

D'Héricourt

A.

Blanqui

K. Marx / F.Engels

Organisations collectives Association internationale des travailleurs / Première Internationale En 1864, en marge de l'exposition universelle de Londres, des militants ouvriers européens se rencontrent et fondent l'Association Internationale des Travailleurs. L'objectif est de réaliser une union mondiale des ouvriers afin de créer un front commun de lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie, voir plus loin, pour la conquête de la société. C'est un pas décisif qui est franchi pour le mouvement ouvrier, répondant au fameux appel lancé par Marx et Engels, 16 ans plus tôt : « Prolétaires de tous les pays, unissez vous ». Les militants français vont y jouer un rôle important et vont créer des sections un peu partout en France.

Associations

ouvrières de production

Florissantes sous le Second Empire, suivant l'idée Proudhonienne, elles substituent à la méthode traditionnelle de production au profit d'un patron, des groupements d'ouvriers d'un même corps de métier qui vendent directement pour leur propre compte. L'ouvrier devient propriétaire de son travail et une partie des bénéfices réalisés doit servir à financer d'autres associations. Ce système va dépérir pendant la guerre de 1870-71, surtout pendant siège de Paris. Cependant il aura permit de répandre les idées fédéralistes. Cela va, entre autre, faciliter l'organisation d'une fédération de la Garde Nationale, futur bras armé de la révolution sociale. La Commune aurait aimé amplifier le processus car il jetait les bases d'une véritable réforme sociale. Chambre

fédérale des Sociétés

ouvrières

Dès la fin du XVIIIe siècle, des associations mutuelles ou fraternelles se constituent, mais elles ne se limitent qu'à quelques corporations. Sous la monarchie de Juillet, certaines se transforment en sociétés de résistance et malgré l'interdiction du droit de grève, elles n'hésitent pas à en faire usage. Dans les années 1860, les anglais ont déjà créé des trade-unions, qui ont pris une dimension nationale dans le cadre de grandes sociétés comme celles des Mécaniciens, des Charpentiers ou des Mineurs. En France, il existe des sociétés de secours mutuels comme celle des ouvriers relieurs créée par Eugène Varlin en 1857. En 1862 des délégués de celles-ci, parmi lesquels on trouve Varlin, sont envoyés à Londres pour l'exposition universelle. Ils reviennent émerveillés par cette force ouvrière anglaise et en tirent leçon. La participation de délégués français à la Première Internationale, dans les années qui suivent, accélère le mouvement. En 1867, l'Empire accepte la formation de Sociétés ouvrières. Elles sont officiellement tolérées avec la reconnaissance du droit de coalition en 1868. Il en existe, bientôt, une à peu près pour chaque corporation. Leur but est d'assurer la défense de leurs adhérents, de les aider, d'améliorer leurs connaissances, mais aussi de donner à leur association une direction révolutionnaire. En 1869, les membres de l'Internationale fondent la Chambre fédérale des Sociétés ouvrières pour fédérer les Sociétés ouvrières devenues innombrables. Il s'agit d'une sorte de grande centrale syndicale. D'orientation nettement révolutionnaire, elle reprend à son compte la formule de l'Internationale : L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, tout en respectant les particularités de chaque corporation. La

Marmite

Après avoir créé une coopérative d'alimentation, la Ménagère, Nathalie Lemel, Eugène Varlin et d'autres ouvriers relieurs mettent en place, en 1868, un restaurant coopératif, la Marmite. Le but est d'offrir une saine alimentation à bon marché. C'est aussi un lieu subversif où l'on discute et on lit la presse républicaine et révolutionnaire à l'abri des regards du régime. Les idées socialistes s'y diffusent. On débat de la lutte de classe, de la société de demain. Enfin, c'est une mise en pratique du concept collectiviste. En réunissant ouvriers et autres démunis autour d'un bon repas et dans la convivialité, la Marmite contribue à tisser des liens de solidarités et d'organisation de classe. Cette Marmite va connaître un tel succès, que trois autres vont s'ouvrir dans Paris. Elles compteront jusqu'à 8000 adhérents. Durant le siège de Paris, où le prix d'un rat atteint celui d'un bon bifteck, les Marmites vont permettre de secourir un nombre conséquent de nécessiteux. Elles seront fermées aux lendemains de la Commune. Les

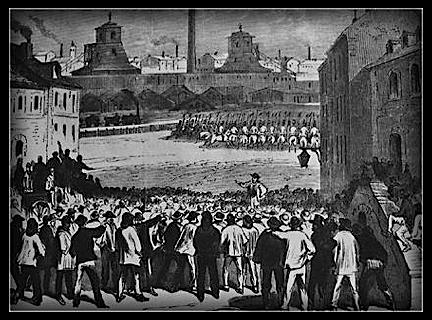

grèves du Creusot

A partir de 1869, l'agitation s'intensifie et les gèves se multiplient dans l'hexagone. Au Creusot, 10 000 ouvriers vivent dans une situation misérable. Les journées de travail sont de 12 heures et se font dans des conditions très dures. L'espérance de vie est de 24 ans. Eugène Schneider, le patron des usines du Creusot, tient tout sur la ville, maisons, commerces et mairie. Il y règne de manière féodale. Rappelons le, il fait également partie du corps législsatif de l'Empire. En janvier 1870, les ouvriers réclament le droit de gérer leur caisse de prévoyance, alimentée par une retenue de 2,5% sur leur salaire. Ils élisent des délégués, qui se donnent comme président le mécanicien-ajusteur Adolphe Assi le 17 janvier. Schneider le licencie le 19. Par solidarité, les ouvriers se mettent en grève. Schneider refuse toute discussion et le gouvernement lui apporte le soutien de 3000 soldats. Le 24, les ouvriers retournent au travail. Une soixantaine de meneurs sont renvoyés. Début Mars, Varlin créait les bases d'une section de l'Internationale au Creusot. Le 21, suite à une baisse des salaires orchestrée par Schneider, une nouvelle grève éclate. Elle entraîne des mouvements de solidarité à Lyon et à Paris. La troupe intervient à nouveau et la répression se fait plus féroce. Des centaines d'ouvriers sont mis à la porte et des condamnations à de lourdes peines de prison sont prononcées contre les meneurs. Malgré leurs échecs, ces grèves ont enseigné aux travailleurs que l'union fait la force, ont renforcé leur conscience de classe et le mot socialisme devient un terme de ralliement. Grève

au

Creusot

Pendant l'été 1870, la tension monte entre la France et la Prusse. La guerre éclate. Paris est assiégé dés l'automne. Les germes de la Commune vont fleurir durant l'hiver sur le pavé parisien.  |

2-4